アントニン・レーモンドが夏を過ごした《軽井沢新スタジオ》

日本のモダニズム建築に大きな影響を与えたアントニン・レーモンド。彼が妻や事務所スタッフとともに夏を過ごした《軽井沢新スタジオ》は、建築と自然を見事に融合させたレーモンド建築の傑作です。

Karen Severns

2017年11月21日

Houzz Contributor. Writer, educator, filmmaker, archi-fanatic

1919年、アントニン・レーモンドは、やがて伝説的建築作品となる《帝国ホテル》プロジェクトに携わるため、フランク・ロイド・ライトとともに来日した。やがて独立し、数多くの作品を残す著名な建築家となったが、生涯を通してライトの影響を強く受けた建築を作り続けた。

帝国ホテルにて、1920年ごろ。右端がライト、左端がレーモンド。Photo courtesy of the Frank Lloyd Wright Foundation, The Museum of Modern Art/Avery Architectural & Fine Arts Library, Columbia University

建築家アントニン・レーモンドについては、近年ようやく、数冊の書籍の出版と、2006年の大規模な展覧会の開催によって再び評価が高まり、建築批評においてもそのキャリアに相応しい位置づけがなされるようになってきた。しかし、建築史家のデイヴィッド・スチュワートが看破したように、その順応性の高さと万能な才能が仇となり、彼の建築は正当に評価されてこなかった部分がある。「レーモンドは、与えられたスタイルに合わせて、どう進めたらよいだろうか、どんなことができるだろうか、そうしたスタイルを使って新しい工夫は何かできるだろうかと考えながら作品を創っていくタイプの建築家でした。どんなスタイルでもうまくこなした点では、ピカソに近いですね。こうした面が、正統派モダニストたちの気に入らなかったのだと思います」とスチュワートは話す。

建築家アントニン・レーモンドについては、近年ようやく、数冊の書籍の出版と、2006年の大規模な展覧会の開催によって再び評価が高まり、建築批評においてもそのキャリアに相応しい位置づけがなされるようになってきた。しかし、建築史家のデイヴィッド・スチュワートが看破したように、その順応性の高さと万能な才能が仇となり、彼の建築は正当に評価されてこなかった部分がある。「レーモンドは、与えられたスタイルに合わせて、どう進めたらよいだろうか、どんなことができるだろうか、そうしたスタイルを使って新しい工夫は何かできるだろうかと考えながら作品を創っていくタイプの建築家でした。どんなスタイルでもうまくこなした点では、ピカソに近いですね。こうした面が、正統派モダニストたちの気に入らなかったのだと思います」とスチュワートは話す。

1930年代にタリアセンのライトを訪問したレーモンド。Photo courtesy of Koichi Kitazawa.

キャリアの大部分を建築の伝統的な中心地から物理的に遠い場所で過ごしたことも、彼の名声がさらにないがしろにされる一因となった。しかし、日本に滞在した43年間に400を超える建築作品を残した(加えて絵画や彫刻の作品も手がけた)レーモンドは、西洋と東洋の最良の部分を融合した見事な建築を生み出したのだった。建築作品はもちろん、吉村順三、前川國男、杉山雅則ら、レーモンド事務所に勤務した重要な建築家たちを通しても、日本の近代建築にとてつもなく大きな影響を与えたのだった。

キャリアの大部分を建築の伝統的な中心地から物理的に遠い場所で過ごしたことも、彼の名声がさらにないがしろにされる一因となった。しかし、日本に滞在した43年間に400を超える建築作品を残した(加えて絵画や彫刻の作品も手がけた)レーモンドは、西洋と東洋の最良の部分を融合した見事な建築を生み出したのだった。建築作品はもちろん、吉村順三、前川國男、杉山雅則ら、レーモンド事務所に勤務した重要な建築家たちを通しても、日本の近代建築にとてつもなく大きな影響を与えたのだった。

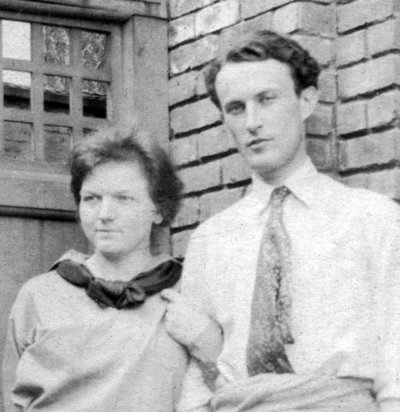

1914年、ノエミとアントニン・レーモンド夫妻。Photo courtesy of Koichi Kitazawa.

チェコに生まれ、アメリカに帰化したレーモンド (1888-1976) は、フランス生まれの妻ノエミ・ペルネッサン (1889-1980)とともに、1916年、ウィスコンシン州にあるフランク・ロイド・ライトの建築設計事務所(タリアセン)に就職した。ペルネッサンはすでにポートフォリオに出版された広告作品があるほど才能にあふれた女性であり、夫の才能を見事に補完する存在だった。1973年に出版した自伝の中でレーモンドは「(1914年に)結婚するとすぐに、ノエミはそのクリエイティブな才能を生かして、私と協働を始めた。あのとき以来、彼女は私のすべての仕事に関わっている」と記している。

レーモンド夫妻はライトから、無駄を削ぎ落とし、人と自然の間に流れるような関係をつくりだす日本の美への敬愛を学んでいた。日本にやってきたレーモンドはすぐに、ライトの有機的建築の原則に、シンプルで自然で機能的で直裁的で無駄な装飾のない日本の伝統建築の要素をとり入れながら、これを自分流に発展させた。師と同じく、レーモンド夫妻も、地域の伝統や条件を尊重しながら、建物だけでなく家具調度や建具のすべてを設計した。

「インテリアの設計は、構造設計と同じくらい重要な建築家の仕事であり、屋外と屋内はひとつに融合しているべきです。カップボードやクローゼットのように家の中で最も重い家具は、構造の一部として造作(ビルトイン)されるべきであり、造作でない家具については、軽くて持ち運びしやすくなければいけない、ということをライトは私たちに教えてくれました」とレーモンドは自伝に記している。

おそらくは、毎冬、暖かくて乾燥したアメリカ南西部へと弟子を伴って事務所ごと避寒したライトにならって――あるいはただ単に、夏は蒸し暑さを逃れて高原の避暑地へ移動した、東京在住外国人たちにならっただけかもしれないが――レイモンド夫妻は日本に到着するとすぐに軽井沢の存在を知り、事務所のスタッフと夏を過ごすのに完璧な場所だと考えた。軽井沢は東京から北東に約172kmほどの位置にあるリゾートタウンであり、夏も涼しく、自然にあふれていることから、1880年代後半には国際的なコミュニティが形成される場所となっていた(その後、日本人の富裕層もこの地に別荘を構えるようになる。今上天皇と皇后の馴れ初めも、1957年の軽井沢のテニスコートだった。)

チェコに生まれ、アメリカに帰化したレーモンド (1888-1976) は、フランス生まれの妻ノエミ・ペルネッサン (1889-1980)とともに、1916年、ウィスコンシン州にあるフランク・ロイド・ライトの建築設計事務所(タリアセン)に就職した。ペルネッサンはすでにポートフォリオに出版された広告作品があるほど才能にあふれた女性であり、夫の才能を見事に補完する存在だった。1973年に出版した自伝の中でレーモンドは「(1914年に)結婚するとすぐに、ノエミはそのクリエイティブな才能を生かして、私と協働を始めた。あのとき以来、彼女は私のすべての仕事に関わっている」と記している。

レーモンド夫妻はライトから、無駄を削ぎ落とし、人と自然の間に流れるような関係をつくりだす日本の美への敬愛を学んでいた。日本にやってきたレーモンドはすぐに、ライトの有機的建築の原則に、シンプルで自然で機能的で直裁的で無駄な装飾のない日本の伝統建築の要素をとり入れながら、これを自分流に発展させた。師と同じく、レーモンド夫妻も、地域の伝統や条件を尊重しながら、建物だけでなく家具調度や建具のすべてを設計した。

「インテリアの設計は、構造設計と同じくらい重要な建築家の仕事であり、屋外と屋内はひとつに融合しているべきです。カップボードやクローゼットのように家の中で最も重い家具は、構造の一部として造作(ビルトイン)されるべきであり、造作でない家具については、軽くて持ち運びしやすくなければいけない、ということをライトは私たちに教えてくれました」とレーモンドは自伝に記している。

おそらくは、毎冬、暖かくて乾燥したアメリカ南西部へと弟子を伴って事務所ごと避寒したライトにならって――あるいはただ単に、夏は蒸し暑さを逃れて高原の避暑地へ移動した、東京在住外国人たちにならっただけかもしれないが――レイモンド夫妻は日本に到着するとすぐに軽井沢の存在を知り、事務所のスタッフと夏を過ごすのに完璧な場所だと考えた。軽井沢は東京から北東に約172kmほどの位置にあるリゾートタウンであり、夏も涼しく、自然にあふれていることから、1880年代後半には国際的なコミュニティが形成される場所となっていた(その後、日本人の富裕層もこの地に別荘を構えるようになる。今上天皇と皇后の馴れ初めも、1957年の軽井沢のテニスコートだった。)

《夏の家兼アトリエ》。Photo courtesy of Koichi Kitazawa.

1933年、ゴルフコースに囲まれた敷地に、レーモンドはル・コルビュジエの《エラズリス邸計画案》(アンビルト)にならい、東洋と西洋を融合した詩のように美しい《夏の家兼アトリエ》を建設した。鋼板にカラマツ材の枝葺き勾配屋根、高いコンクリート基礎の上に手斧(ちょうな)仕上げのクリ材の柱を使った木造建築で、(当初はレーモンドに「剽窃」との抗議をしていた)コルビュジエまでもが、最終的には自身の案の精神を見事に解釈た作品として称賛した。平面はT字型で、ロフトにあるアトリエへは緩やかなスロープのランプでアクセスする。室内空間は、引き戸により、常に自由に使うことができた。

1937年、レーモンド夫妻はインドで仕事をするために日本を離れることになる。戦争により日本に帰れなくなる恐れがあったため、夫妻は気が進まないままに《夏の家兼アトリエ》を売却した(《夏の家兼アトリエ》は後に移築した上で一部改築され、現在は〈軽井沢タリアセンの〉の《ペイネ美術館》として一般公開されている)。しかし、1948年には日本に戻り、ゴルフコースに隣接する尾根に新しい敷地を買い求める。南側には草原と森があり、そのむこうに妙義山を望む景色が広がる場所だった。

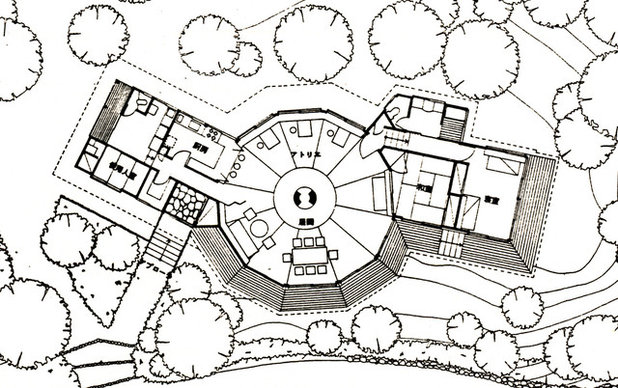

1950年代後半になると、夫妻は自分たちが滞在するために、敷地の北東部分に小さな長方形の平面をもつ建物を建てた。そして、1960年には、両側に2つの翼棟(西側の翼棟はサービス棟、東側は寝室棟)がついた十二角形の平屋建て木造住宅を設計し始めた。

1933年、ゴルフコースに囲まれた敷地に、レーモンドはル・コルビュジエの《エラズリス邸計画案》(アンビルト)にならい、東洋と西洋を融合した詩のように美しい《夏の家兼アトリエ》を建設した。鋼板にカラマツ材の枝葺き勾配屋根、高いコンクリート基礎の上に手斧(ちょうな)仕上げのクリ材の柱を使った木造建築で、(当初はレーモンドに「剽窃」との抗議をしていた)コルビュジエまでもが、最終的には自身の案の精神を見事に解釈た作品として称賛した。平面はT字型で、ロフトにあるアトリエへは緩やかなスロープのランプでアクセスする。室内空間は、引き戸により、常に自由に使うことができた。

1937年、レーモンド夫妻はインドで仕事をするために日本を離れることになる。戦争により日本に帰れなくなる恐れがあったため、夫妻は気が進まないままに《夏の家兼アトリエ》を売却した(《夏の家兼アトリエ》は後に移築した上で一部改築され、現在は〈軽井沢タリアセンの〉の《ペイネ美術館》として一般公開されている)。しかし、1948年には日本に戻り、ゴルフコースに隣接する尾根に新しい敷地を買い求める。南側には草原と森があり、そのむこうに妙義山を望む景色が広がる場所だった。

1950年代後半になると、夫妻は自分たちが滞在するために、敷地の北東部分に小さな長方形の平面をもつ建物を建てた。そして、1960年には、両側に2つの翼棟(西側の翼棟はサービス棟、東側は寝室棟)がついた十二角形の平屋建て木造住宅を設計し始めた。

Image courtesy of Koichi Kitazawa.

建物の中心にはアトリエ兼リビングダイニングがあり、中央には、両側に開口があるコンクリート製の大きな暖炉が大きな存在感を放っている。屋根は以前の《夏の家兼アトリエ》と同じく、日射から建物を守り、雨の多い軽井沢で雨音を和らげてくれるカラマツの板葺きにしたかったが、金属葺きとし、その上に茅葺きをのせた。部屋の中に入ると、直径9メートルの空間に12本の杉の垂木が傘のような形の屋根を支えており、部屋の中央の天井高は5.2メートルある。

延床面積144平方メートルの建物の開口は、ガラスの引き戸と障子に覆われている。南側の戸は完全に外せるようになっており、屋内と屋外の一体感が感じられる。ベッドルームは建物の中でもっとも高い位置にあり、夫妻は遠く浅間山を望む「すばらしい眺め」を楽しんだものだった。

家具からファブリック、建具、アート作品にいたるまで、すべてを夫妻がデザインした。夫妻の他の作品と同じく、腕利きの大工たちは余った材を利用して、ノエミのデザインによる家具を制作した。ノエミは南側と東側に歩いて通れる濡れ縁を設置した。濡れ縁とは、日本の伝統家屋に見られる縁側が雨ざらしになったもので、縁側と同じく建築と自然をつなぐ存在だ。

建物の中心にはアトリエ兼リビングダイニングがあり、中央には、両側に開口があるコンクリート製の大きな暖炉が大きな存在感を放っている。屋根は以前の《夏の家兼アトリエ》と同じく、日射から建物を守り、雨の多い軽井沢で雨音を和らげてくれるカラマツの板葺きにしたかったが、金属葺きとし、その上に茅葺きをのせた。部屋の中に入ると、直径9メートルの空間に12本の杉の垂木が傘のような形の屋根を支えており、部屋の中央の天井高は5.2メートルある。

延床面積144平方メートルの建物の開口は、ガラスの引き戸と障子に覆われている。南側の戸は完全に外せるようになっており、屋内と屋外の一体感が感じられる。ベッドルームは建物の中でもっとも高い位置にあり、夫妻は遠く浅間山を望む「すばらしい眺め」を楽しんだものだった。

家具からファブリック、建具、アート作品にいたるまで、すべてを夫妻がデザインした。夫妻の他の作品と同じく、腕利きの大工たちは余った材を利用して、ノエミのデザインによる家具を制作した。ノエミは南側と東側に歩いて通れる濡れ縁を設置した。濡れ縁とは、日本の伝統家屋に見られる縁側が雨ざらしになったもので、縁側と同じく建築と自然をつなぐ存在だ。

《軽井沢新スタジオ》、1962年。Photo courtesy of Koichi Kitazawa.

《軽井沢新スタジオ》のエクステリアは1961年に完成したが、夫妻がここを使い始めたのは1962年のことである。大学卒業後、4月からレーモンド事務所に就職することが決まっていた青年がこの地を訪れたとき、インテリアはまだ完成していなかった。この建築の立地とアトリエを目にした青年は、なんと素晴らしい場所なのだろうと思ったそうだ。

「1962年3月に、卒業論文のグループ5人の同級生とここを初めて訪ねました」と建築家の北澤興一は振り返る。「管理人に一升瓶の酒をおみやげとして渡して、ドアをあけてもらったのです。みんな、ここがすっかり気に入ってしまって、これは泊まらなければ、となり、管理人がレンタルの布団を借りてきてくれました。まだとても寒い時期だったので暖炉を使おうとしたのですが、うまく火がつかなくて、家の中が煙だらけになってしまいましてね。実は、設計に不具合があったんです。それで、今でも片側には鉄製のカバーがついているんですよ。」

《軽井沢新スタジオ》のエクステリアは1961年に完成したが、夫妻がここを使い始めたのは1962年のことである。大学卒業後、4月からレーモンド事務所に就職することが決まっていた青年がこの地を訪れたとき、インテリアはまだ完成していなかった。この建築の立地とアトリエを目にした青年は、なんと素晴らしい場所なのだろうと思ったそうだ。

「1962年3月に、卒業論文のグループ5人の同級生とここを初めて訪ねました」と建築家の北澤興一は振り返る。「管理人に一升瓶の酒をおみやげとして渡して、ドアをあけてもらったのです。みんな、ここがすっかり気に入ってしまって、これは泊まらなければ、となり、管理人がレンタルの布団を借りてきてくれました。まだとても寒い時期だったので暖炉を使おうとしたのですが、うまく火がつかなくて、家の中が煙だらけになってしまいましてね。実は、設計に不具合があったんです。それで、今でも片側には鉄製のカバーがついているんですよ。」

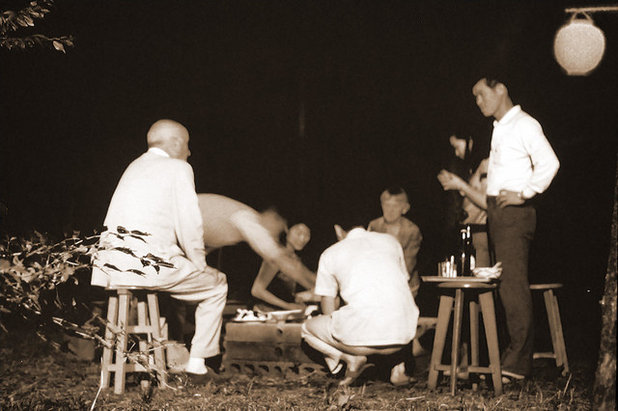

レーモンドと北澤。1973年ごろ。Photo courtesy of Koichi Kitazawa.

北澤は、夏になるとレーモンドとともに東京の猛暑を逃れて軽井沢に移り、南山大学や上智大学などのプロジェクトに携わるというという特権にめぐまれた数人の建築家のひとりである。「ミスター・レーモンドは朝は4時頃に起きて、4時半には2頭の犬を連れて散歩に行き、途中の農家でお茶をいただきました。女性所員はたまに参加しました」と北澤は思い出を語る。「散歩から戻ると、8時の朝食までは彫刻をつくったり絵を描いたりしていましたね。アトリエの勤務時間は午前9時から午後5時までで、その間は私語は厳しく禁止されていました。午後には、ミスターが図面や進捗状況を確認しました。天気の良い日はレーモンドの命令で、みんなで散歩に出かけることもありました。夕方になると、クライアントや友人たちを招いてよくバーベーキューをして、当時はまだめずらしかった肉もよく食べました。そして、ミスターは、午後8時には就寝していましたね。」

北澤は、夏になるとレーモンドとともに東京の猛暑を逃れて軽井沢に移り、南山大学や上智大学などのプロジェクトに携わるというという特権にめぐまれた数人の建築家のひとりである。「ミスター・レーモンドは朝は4時頃に起きて、4時半には2頭の犬を連れて散歩に行き、途中の農家でお茶をいただきました。女性所員はたまに参加しました」と北澤は思い出を語る。「散歩から戻ると、8時の朝食までは彫刻をつくったり絵を描いたりしていましたね。アトリエの勤務時間は午前9時から午後5時までで、その間は私語は厳しく禁止されていました。午後には、ミスターが図面や進捗状況を確認しました。天気の良い日はレーモンドの命令で、みんなで散歩に出かけることもありました。夕方になると、クライアントや友人たちを招いてよくバーベーキューをして、当時はまだめずらしかった肉もよく食べました。そして、ミスターは、午後8時には就寝していましたね。」

ある夜のバーベキューパーティー。レーモンド(左端)、ミセス・レーモンド(奥)、北澤(右端)。Photo courtesy of Koichi Kitazawa.

毎夏をここで過ごしていましたが、1972年、高齢になったレーモンド夫妻がアメリカに帰国する決心をすると、日本でも有数の裕福な人物がこの家を買い取りたいと申し出た。新しいオーナーの手に渡ればいずれ必ず家は壊され、建て替えられてしまうと思った北澤は、自分の事務所設立のために貯めていたお金をはたいた上に借金をして、この家を買い取った。「この場所をそのまま維持することができて、本当に幸せです。この家は特に、ミスター・レーモンドが意図したとおりに、建築と周囲の自然が完全に融合した作品ですからね」と北澤はリビングのひだまりで話す。

毎夏をここで過ごしていましたが、1972年、高齢になったレーモンド夫妻がアメリカに帰国する決心をすると、日本でも有数の裕福な人物がこの家を買い取りたいと申し出た。新しいオーナーの手に渡ればいずれ必ず家は壊され、建て替えられてしまうと思った北澤は、自分の事務所設立のために貯めていたお金をはたいた上に借金をして、この家を買い取った。「この場所をそのまま維持することができて、本当に幸せです。この家は特に、ミスター・レーモンドが意図したとおりに、建築と周囲の自然が完全に融合した作品ですからね」と北澤はリビングのひだまりで話す。

レーモンド夫妻が帰国したのち、北澤は自分の事務所〈北澤興一建築設計事務所〉を設立し、スタッフを連れてこのアトリエを訪れている。建物にはほとんど手を加えていないが、茅葺きの屋根は一度葺き替えたものの、現在は鋼板屋根のみとなっている。このアトリエを訪れた人は、往年の時代に戻った気がするはずだ。

家へのアプローチは、非常に細い道路からつながっており、正面に回るまで建物はほとんど目に入らない。外から眺めると、実際よりも小さく見える家だ。鳥にでもなって高い位置から眺めなければ、建築全体を見ることはできない。そのおかげで、足を踏み入れるときにはひときわ強い印象を与える建築になっている。

玄関を上がり、スリッパを履き、左に向かう短い廊下を進むと、まず右手にキッチンがあり、その先に家事室と勝手口がある。勝手口からは、この敷地に最初に建てられた小屋(現在は倉庫として使われている)が見える。

玄関から右に向かうと、ふと息を呑むほど魅力的な空間が目に入る。狭い廊下を抜けると突然、ゆったりとしたリビングが広がるのだ。傘のような天井、巨大な暖炉、素朴な家具が置かれており、窓の外には美しい眺めが広がっている。

晴れの日も雨の日も、まるで繭のような、聖堂のような心地よさが感じられる(壁にはレーモンドの同僚が描いた聖ピエトロ大聖堂のスケッチがかかっている)。座面の低いロープチェアに腰を下ろし、緑を眺めていると、いつまでもここを離れたくない気分になる。

自分のクライアントをここに連れてくることもある。この建物はレーモンドスタイルのデザインの見事な例だからだ。日本各地で作品を手がけている北澤だが、軽井沢でも12軒の別荘を設計している。どれも自然素材を美しく使用しており、レーモンドの影響が感じられる。

1953年、建築家のポール・ティリがアメリカ建築家協会ニューヨーク支部に対し、レーモンドを功労メダル受賞者に推薦するために書いた手紙にには、次のように記されている。「建築とは、構造でも、素材でも、用途でも、配向でも、生活様式でもなく、これらのすべてが分かちがたく結びついたものであるとして、(レーモンドは)誰よりも建築の意味を深めた建築家である」。(レーモンドは1957年に同メダルを授与された)。

おすすめの記事

地域別特集

美しい伝統を守りながら、現代的技術で暮らしを快適に。京都に建つ14の住まい

文/藤間紗花

Houzzでみつけた、京都市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

写真特集

Houzzでみつけた日本の都市に建つ家まとめ

文/藤間紗花

国内12エリアに建つ住まいの特徴を、各地域の専門家の解説とともにご紹介してきたシリーズ。これまでご紹介した記事を、専門家から伺った各都市の住まいの特徴とともに、まとめてお届けします。

続きを読む

地域別特集

地域の自然と眺望を活かした、明るく気持ちのいい空間。仙台に建つ13の住まい

文/藤間紗花

宮城県中部に位置する仙台市。Houzzでみつけた仙台市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

地域別特集

少ない日照時間でも明るさを取り込む。新潟市の家11選

文/藤間紗花

新潟県北東部に位置する新潟市。Houzzでみつけた新潟市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

地域別特集

唯一無二の眺めと自分らしいデザインを楽しむ。広島市に建つ14の住まい

文/藤間紗花

広島県西部に位置する広島市。Houzzでみつけた広島市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

地域別特集

風と光を気持ちよく届けるデザインを都市部で実現。大阪に建つ12の住まい

文/藤間紗花

近畿地方の中心都市である、大阪府・大阪市。Houzzでみつけた大阪市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

建築・デザイン

日本的感性を象徴する「茶室」の伝統と革新性

茶道とともに成立し500年にわたり発展してきた茶室。茶聖・千利休が伝統建築を革新して生まれた茶室は、今も「利休の精神」により革新され続け、新しい表現を生み出し続けている建築形式です。

続きを読む

旧イタリア大使館は少し見ましたけど、別荘とあわせて、可能なら、特に別荘を見てみたいですね!!!