日本的感性を象徴する「茶室」の伝統と革新性

茶道とともに成立し500年にわたり発展してきた茶室。茶聖・千利休が伝統建築を革新して生まれた茶室は、今も「利休の精神」により革新され続け、新しい表現を生み出し続けている建築形式です。

Junko Kawakami

2023年2月14日

Freelance since 1999.

日本独自の建築形式といえば、筆頭にあげられるのが茶室だろう。お茶を飲むという行為を通して日本的感性と芸術性を表現した茶の湯(茶道)の成立し、それとともに発展したのが茶室である。茶の湯を完成させた千利休が、それまでの日本の建築空間を革新してつくりあげたのが茶室という空間であり、ゆえに日本の建築において特異な位置を占めている。だからこそ、さまざまな表現の茶室が今も生み出され続けている。

茶の湯とは

まず、日本の茶の湯についてごく簡単に紹介しておこう。茶は平安時代に中国から日本に渡来したといわれる。喫茶の習慣は貴族や僧侶の間で愛好されていたが、カフェインによる覚醒作用のあるお茶は、当時は飲み物というより薬のようにとらえられていた。鎌倉時代に禅僧が中国から持ち帰った茶の栽培が始まると、茶を飲む習慣が武士に広がっていく。

室町時代後半から、派手な振る舞いで知られた新興武士(婆娑羅)の間で「闘茶」という茶の銘柄を当てるギャンブルが流行し、広い屋敷の中の、連歌なども催される「会所」と呼ばれる場所で行われ、これが専用ではないが日本最初の茶室となった。

その後、書院造の発展に伴い「書院の茶」が行われたが、15世紀後半からは中国の禅の影響を受け、都会にいながら田舎の風情を味わう「市中の山居」を目指す「草庵の茶」(侘び茶)が、村田珠光、武野紹鴎を経て、16世紀後半に千利休によって確立され、お茶を飲むという行為を通して日本的な芸術性、世界観を示す茶の湯が成立・発展してきた。現在、日本人が茶室と聞いて思い浮かべる小さな建物・空間は、千利休が確立した草庵茶室から発展してきたものだ。

まず、日本の茶の湯についてごく簡単に紹介しておこう。茶は平安時代に中国から日本に渡来したといわれる。喫茶の習慣は貴族や僧侶の間で愛好されていたが、カフェインによる覚醒作用のあるお茶は、当時は飲み物というより薬のようにとらえられていた。鎌倉時代に禅僧が中国から持ち帰った茶の栽培が始まると、茶を飲む習慣が武士に広がっていく。

室町時代後半から、派手な振る舞いで知られた新興武士(婆娑羅)の間で「闘茶」という茶の銘柄を当てるギャンブルが流行し、広い屋敷の中の、連歌なども催される「会所」と呼ばれる場所で行われ、これが専用ではないが日本最初の茶室となった。

その後、書院造の発展に伴い「書院の茶」が行われたが、15世紀後半からは中国の禅の影響を受け、都会にいながら田舎の風情を味わう「市中の山居」を目指す「草庵の茶」(侘び茶)が、村田珠光、武野紹鴎を経て、16世紀後半に千利休によって確立され、お茶を飲むという行為を通して日本的な芸術性、世界観を示す茶の湯が成立・発展してきた。現在、日本人が茶室と聞いて思い浮かべる小さな建物・空間は、千利休が確立した草庵茶室から発展してきたものだ。

茶室の条件

茶室とは、茶事を行うためにつくられる施設である。だが、茶室研究の第一人者中村昌生によれば、「茶の湯の機能を持ちあわせていればそれだけで茶室であるとはいえない。茶の湯に使えるという機能を充たしていることに加え、茶の湯の雰囲気を感じさせる空間でなければならない」(『図説 茶室の歴史』淡交社、1998年)。茶の湯は日本の自然を感じ取る感性によって育まれたものであり、それを反映するのが茶室という空間である。

伝統的茶室の基本要素

茶室とは、具体的にはどのような空間だろうか? 最初に、伝統的茶室の基本要素をみていこう。

・露地(ろじ)

茶室の前には露地とよばれる庭があり、茶事に招かれた客は露地の飛び石の上を渡りながら、植栽やその風情を眺め、蹲で手口を清めて茶室に向かう。いったん露地という屋外の自然を経由して、茶室という非日常空間に向かうところに、茶室への導入の面白さがある。茶事を催す亭主は、茶道口と呼ばれる別の出入り口を使う。

茶室とは、茶事を行うためにつくられる施設である。だが、茶室研究の第一人者中村昌生によれば、「茶の湯の機能を持ちあわせていればそれだけで茶室であるとはいえない。茶の湯に使えるという機能を充たしていることに加え、茶の湯の雰囲気を感じさせる空間でなければならない」(『図説 茶室の歴史』淡交社、1998年)。茶の湯は日本の自然を感じ取る感性によって育まれたものであり、それを反映するのが茶室という空間である。

伝統的茶室の基本要素

茶室とは、具体的にはどのような空間だろうか? 最初に、伝統的茶室の基本要素をみていこう。

・露地(ろじ)

茶室の前には露地とよばれる庭があり、茶事に招かれた客は露地の飛び石の上を渡りながら、植栽やその風情を眺め、蹲で手口を清めて茶室に向かう。いったん露地という屋外の自然を経由して、茶室という非日常空間に向かうところに、茶室への導入の面白さがある。茶事を催す亭主は、茶道口と呼ばれる別の出入り口を使う。

・躙口(にじりぐち)

千利休に始まる草庵茶室の最大の特徴の1つが躙口だ。およそ60〜70センチ四方で、かがんで身を小さくしないと入れない入り口である(写真の中央のほぼ正方形の板戸)。躙口の由来には諸説あるが、客がたとえ武将であっても躙口を通るには外に刀を置かねばならず、従って茶室とは、茶をもてなす亭主と客が身分を越えて対等な立場となる非日常空間である、とされている。また、小さな入口を通ることで、茶室という小空間を大きく感じる効果もあるといわれている。

千利休に始まる草庵茶室の最大の特徴の1つが躙口だ。およそ60〜70センチ四方で、かがんで身を小さくしないと入れない入り口である(写真の中央のほぼ正方形の板戸)。躙口の由来には諸説あるが、客がたとえ武将であっても躙口を通るには外に刀を置かねばならず、従って茶室とは、茶をもてなす亭主と客が身分を越えて対等な立場となる非日常空間である、とされている。また、小さな入口を通ることで、茶室という小空間を大きく感じる効果もあるといわれている。

・茶室の広さ

茶室の広さは4畳半(約3メートル四方)が標準で、それより小さいものは「小間」、大きいものは「広間」と呼ばれる(左の写真の茶室は2帖中板の小間で、2.3メートル×1.9メートル)。ここに亭主1人、客3人が入り、茶事が行われる。

・炉

茶室では、11月から4月までは、畳の一部を切って設置された炉でお湯を沸かし、5月から10月までは、畳を入れ替えて、炉を塞ぎ、風炉と呼ばれる置き型の炉を使う。

・床

掛物や花などを飾る場所。客は茶室に入るとまず床の前に進み掛物を鑑賞する。床は床柱、床框、相手柱、落掛で構成するが、こうした部材は趣や由緒のあるもの何年もかけて探して使うことも珍しくない。床の壁は塗り壁とし、場合によって、片側の壁に墨蹟窓や花明窓といった下地窓をつけ、明かりをとりいれる。床面は畳または板張り。

・水屋

亭主が茶事の準備や道具の片付けをする場所。

茶室の広さは4畳半(約3メートル四方)が標準で、それより小さいものは「小間」、大きいものは「広間」と呼ばれる(左の写真の茶室は2帖中板の小間で、2.3メートル×1.9メートル)。ここに亭主1人、客3人が入り、茶事が行われる。

・炉

茶室では、11月から4月までは、畳の一部を切って設置された炉でお湯を沸かし、5月から10月までは、畳を入れ替えて、炉を塞ぎ、風炉と呼ばれる置き型の炉を使う。

・床

掛物や花などを飾る場所。客は茶室に入るとまず床の前に進み掛物を鑑賞する。床は床柱、床框、相手柱、落掛で構成するが、こうした部材は趣や由緒のあるもの何年もかけて探して使うことも珍しくない。床の壁は塗り壁とし、場合によって、片側の壁に墨蹟窓や花明窓といった下地窓をつけ、明かりをとりいれる。床面は畳または板張り。

・水屋

亭主が茶事の準備や道具の片付けをする場所。

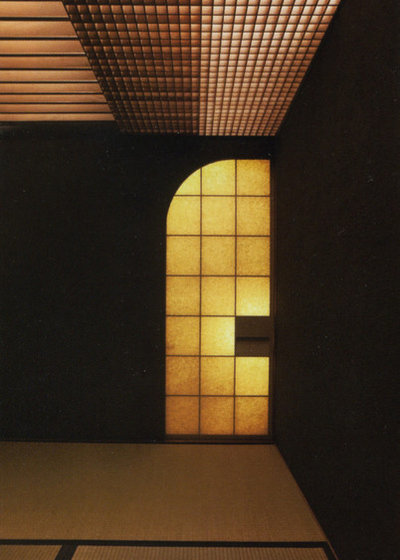

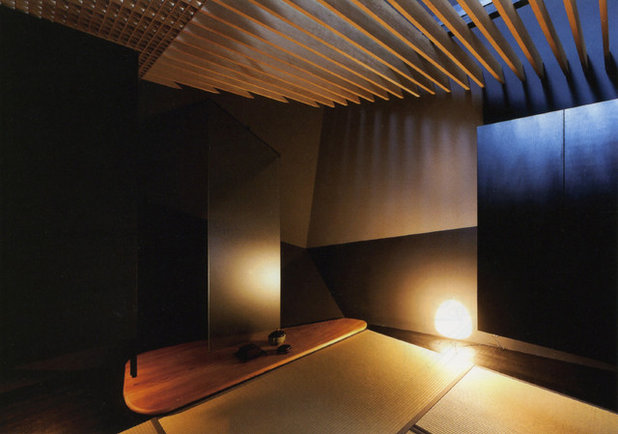

茶室をつくるためには大工、屋根葺き職人、左官職人、建具職人、畳職人、庭師など数多くの職人の力を必要とする。「茶室はまさに日本の伝統工芸の職人技の集合体です。茶室は、建築というより、いちばん大きな茶道具だ、ともいえます」と、一般住宅に設える伝統的な茶室を数多く設計している〈岩崎建築研究室〉の建築家・岩崎泰氏は話す。上の3点の写真も岩崎氏が設計した茶室だ。「私のクライアントは茶道を嗜むうちに、茶事(懐石、濃茶、薄茶をもてなす正式な茶会)を開きたいと考えるようになった方が多いのですが、なかにはこれから茶道を習いたいので茶室を持ちたいという人もいらっしゃいます」と岩崎氏は話す。

集合住宅の中の伝統的茶室

現代日本の都市では、戸建てではなく集合住宅に住んでいる人も多い。裏千家の流派に師事して約30年の施主の奥様の夢を叶え、集合住宅に本格的な茶室を実現したのが、〈Atelier 137〉の建築家・鈴木宏幸氏が設計を手がけた〈渋谷区Tさんの家〉である。

集合住宅に茶室をしつらえるのは、それほど簡単ではない。炉をきるには防火対策に加え、床下に空間を確保する必要がある。水屋を設置するためには給排水設備を整える必要があるが、集合住宅ではパイプシャフト(PS)の位置が決まっているため融通がきかない。

これらの問題の解決策として、茶室部分はリビングよりも床面を40センチメートル高くすることとなった。

この家のHouzzツアーの記事はこちら:水屋付きの本格和室をマンション・リノベーションで実現

現代日本の都市では、戸建てではなく集合住宅に住んでいる人も多い。裏千家の流派に師事して約30年の施主の奥様の夢を叶え、集合住宅に本格的な茶室を実現したのが、〈Atelier 137〉の建築家・鈴木宏幸氏が設計を手がけた〈渋谷区Tさんの家〉である。

集合住宅に茶室をしつらえるのは、それほど簡単ではない。炉をきるには防火対策に加え、床下に空間を確保する必要がある。水屋を設置するためには給排水設備を整える必要があるが、集合住宅ではパイプシャフト(PS)の位置が決まっているため融通がきかない。

これらの問題の解決策として、茶室部分はリビングよりも床面を40センチメートル高くすることとなった。

この家のHouzzツアーの記事はこちら:水屋付きの本格和室をマンション・リノベーションで実現

珪藻土の左官仕上げ、濃紺一色の湊紙(みなとがみ)の腰張など、職人仕事の美しい空間だ。床の間の材は床柱がオニスギ、床板と棚板はカヤを選んでいる。

水屋の床は竹の簀子(すのこ)を敷いているので水が流せる。水撥ねを考慮し、濃紺の腰張は柱を境に板張に切り替えている。水栓、水切棚、通し棚など、裏千家の作法にのっとった本格的なしつらえである。

「水屋のある場所は以前は洗濯機パンが置かれていた場所だったので、給排水管を問題なくまわすことができました」と鈴木氏は話す。

利休の革新的精神を受け継ぐ現代の茶室

ここまでは伝統的な茶室を紹介してきたが、「茶の湯の機能を充たした上で、茶の湯の雰囲気を感じさせること」という茶室の条件をふまえれば、現代建築においては、茶の湯の真髄である日本的感性を柔軟かつコンテンポラリーに表現した茶室がつくられるのも自然なことだ。500年前に日本的感性や芸術性を問い直して生みだされた利休の茶室のように、現代的な感性をふまえた茶室をご紹介していく。

水屋の床は竹の簀子(すのこ)を敷いているので水が流せる。水撥ねを考慮し、濃紺の腰張は柱を境に板張に切り替えている。水栓、水切棚、通し棚など、裏千家の作法にのっとった本格的なしつらえである。

「水屋のある場所は以前は洗濯機パンが置かれていた場所だったので、給排水管を問題なくまわすことができました」と鈴木氏は話す。

利休の革新的精神を受け継ぐ現代の茶室

ここまでは伝統的な茶室を紹介してきたが、「茶の湯の機能を充たした上で、茶の湯の雰囲気を感じさせること」という茶室の条件をふまえれば、現代建築においては、茶の湯の真髄である日本的感性を柔軟かつコンテンポラリーに表現した茶室がつくられるのも自然なことだ。500年前に日本的感性や芸術性を問い直して生みだされた利休の茶室のように、現代的な感性をふまえた茶室をご紹介していく。

庭の緑を眺めながら、1Fのリビング脇の屋外階段をのぼると、茶室とアトリエの入り口に至る。露地に見立てられたこの空間を通り抜けるというプロセスを通して、1Fの日常空間から2Fの非日常空間へと移行する。

多面体の入り口に向かって左側にアトリエへの入り口、右側に茶室への躙口がある。

多面体の入り口に向かって左側にアトリエへの入り口、右側に茶室への躙口がある。

茶室のサイズは4畳半。茶室は陰影を大切にする空間だが、同じ躯体の中にあるアトリエには一定した明るさが必要となる。そのため、茶室部分は格子天井を2つ重ねてうっすらとした光が回り込むよう操作している。

また、多面体の天井面の1つを開けると主人の手元だけが明るくなり、光と影のコントラストが美しく映える。

また、多面体の天井面の1つを開けると主人の手元だけが明るくなり、光と影のコントラストが美しく映える。

床の間の木はもともとこの敷地に建っていたオーナーの両親の家の材を再利用し、コーナーを丸めたデザインとした。また、この茶室はゲストが宿泊する部屋としても使われている。

これまで住宅だけでなく公共建築においても、現代的なデザインの茶室を数多く手がけてきた横河氏は、現代建築における茶室について、「形式は大切ですが、形式にとらわれると面白いことはできません。茶事と茶室を茶道として成立させた千利休は、当時としては斬新でクリエイティブなことをやってのけたのです。現代の空間と暮らしのなかで、利休のようなクリエイティビティと精神を実現するのが現代の茶室だと思います」と話す。

この家の写真をもっと見る

これまで住宅だけでなく公共建築においても、現代的なデザインの茶室を数多く手がけてきた横河氏は、現代建築における茶室について、「形式は大切ですが、形式にとらわれると面白いことはできません。茶事と茶室を茶道として成立させた千利休は、当時としては斬新でクリエイティブなことをやってのけたのです。現代の空間と暮らしのなかで、利休のようなクリエイティビティと精神を実現するのが現代の茶室だと思います」と話す。

この家の写真をもっと見る

空間認識を問うポータブル茶室

すでに触れたように、茶室は非日常空間である。千利休は壁で外部を遮断し、閉じた小宇宙として非日常空間である茶室をつくりだした。だが、日本の伝統建築は屋根と柱と床で構成される、壁のない建築である。インテリアデザイナーの内田繁氏は「(利休の茶室による)壁の出現は、日本の建築空間にとって、とてつもない事件であった」ととらえ、利休に逆らい、竹や和紙で構成した透ける壁をもつ茶室「受庵」「行庵」「想庵」を考案した。

すでに触れたように、茶室は非日常空間である。千利休は壁で外部を遮断し、閉じた小宇宙として非日常空間である茶室をつくりだした。だが、日本の伝統建築は屋根と柱と床で構成される、壁のない建築である。インテリアデザイナーの内田繁氏は「(利休の茶室による)壁の出現は、日本の建築空間にとって、とてつもない事件であった」ととらえ、利休に逆らい、竹や和紙で構成した透ける壁をもつ茶室「受庵」「行庵」「想庵」を考案した。

壁を取り払っても、茶室という空間は認識されうるのかという問いを意図しており、茶室の名前は人間の肉体と精神を5つの集合体として示した仏教の五蘊のうちの3つ――受蘊(人間が感じるもの)、想蘊(人間が想うもの)、行蘊(人間が行うこと)――にちなんでいる。

1993年の発表以来、コンラン財団をはじめ美術関係者などが購入し、イベントなどでの茶会に使用しているという。

1993年の発表以来、コンラン財団をはじめ美術関係者などが購入し、イベントなどでの茶会に使用しているという。

ブリコラージュによる樹上の茶室

〈茶室 徹〉は建築史家の藤森照信氏が設計した4つ目の樹上の茶室だ。竣工は2009年。藤森氏は自身の茶室論として

〈茶室 徹〉は建築史家の藤森照信氏が設計した4つ目の樹上の茶室だ。竣工は2009年。藤森氏は自身の茶室論として

- 時代や社会や世界全体といった大きな存在に対しては、個人を核とした反転的存在である

- 小空間、閉鎖性、火の投入によって建築の極小、基本単位を探究する

- 建築の極小、基本単位は、ブリコラージュ(ありあわせのものでものをつくるDIY的な手法)により作られる

- 以上の理由により、人類の課題となる

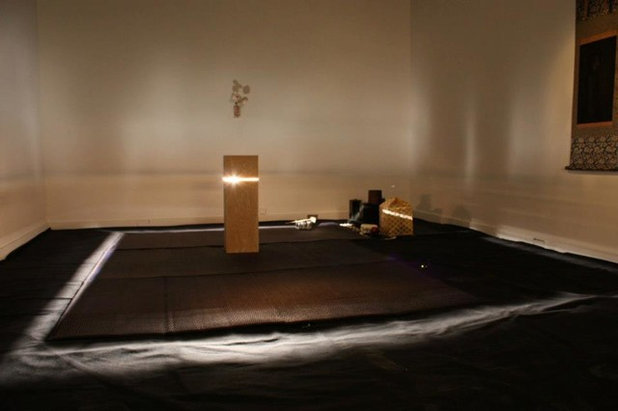

インスタレーションとしての茶室

名門〈中村外二工務店〉で数寄屋大工としての修業を積んだ経歴をもつ建築家・美術家の佐野文彦氏が手がけた〈Ma Ba〉はニューヨークのアートギャラリーにおいてインスタレーションとして制作された茶室である。縄文文化をテーマとした展覧会の一環としてつくられた作品であり、物質ではなく意識よってつくられる「間」と人が集まる「場」をテーマとしている。

ギャラリー空間の中に置かれた木箱は「非物質的な境界線を定義する光」を発して「間」をつくりだす。空間内の人の数や距離、動きといった関係性を4つのセンサーが感知して、客へのもてなしとしての光が変化していく。

火があれば人が集まり、生活が生まれ、集落が発生していく。縄文時代、火のまわりではシャーマニズム的な儀式が行われたことだろう。火、光といった求心性のあるコアの周りに「場」がつくられていくことは人間の暮らしの根源であり、それは、炉でお湯を沸かして茶を味わいながら主客が心を通わせる茶の湯の時空間に通じている。

名門〈中村外二工務店〉で数寄屋大工としての修業を積んだ経歴をもつ建築家・美術家の佐野文彦氏が手がけた〈Ma Ba〉はニューヨークのアートギャラリーにおいてインスタレーションとして制作された茶室である。縄文文化をテーマとした展覧会の一環としてつくられた作品であり、物質ではなく意識よってつくられる「間」と人が集まる「場」をテーマとしている。

ギャラリー空間の中に置かれた木箱は「非物質的な境界線を定義する光」を発して「間」をつくりだす。空間内の人の数や距離、動きといった関係性を4つのセンサーが感知して、客へのもてなしとしての光が変化していく。

火があれば人が集まり、生活が生まれ、集落が発生していく。縄文時代、火のまわりではシャーマニズム的な儀式が行われたことだろう。火、光といった求心性のあるコアの周りに「場」がつくられていくことは人間の暮らしの根源であり、それは、炉でお湯を沸かして茶を味わいながら主客が心を通わせる茶の湯の時空間に通じている。

ガラスの茶室

すでに述べたように、茶室とは茶道のもつ芸術性や自然への感性が育んできた建築形式だが、それを壮大なしつらえのアートに昇華したのが、デザイナーの吉岡徳仁氏が手がけた「ガラスの茶室 - 光庵」だ。

掛け軸や花、畳などがない点は型破りだが、「小宇宙的な茶室という空間から、自然と共に生み出される時間を知覚化することで、物質的なものから解放され、自然と一体化することで、感覚の中に存在する日本文化の本質を見ることを考えました」と吉岡氏は説明する。

Photo by Yasutake Kondo

すでに述べたように、茶室とは茶道のもつ芸術性や自然への感性が育んできた建築形式だが、それを壮大なしつらえのアートに昇華したのが、デザイナーの吉岡徳仁氏が手がけた「ガラスの茶室 - 光庵」だ。

掛け軸や花、畳などがない点は型破りだが、「小宇宙的な茶室という空間から、自然と共に生み出される時間を知覚化することで、物質的なものから解放され、自然と一体化することで、感覚の中に存在する日本文化の本質を見ることを考えました」と吉岡氏は説明する。

Photo by Yasutake Kondo

この作品は、2011年のベネチア・ビエンナーレ美術展で構想が発表されたが、完成品が披露されたのは2015年4月。京都・フィレンツェの姉妹都市提携50周年を記念して、京都の街を一望できる将軍塚青龍殿の檜舞台に展示された。◆詳しくは吉岡徳仁デザイン事務所

Photo by Yasutake Kondo

世界の暮らしとデザインの記事をもっと読む

Photo by Yasutake Kondo

世界の暮らしとデザインの記事をもっと読む

おすすめの記事

地域別特集

美しい伝統を守りながら、現代的技術で暮らしを快適に。京都に建つ14の住まい

文/藤間紗花

Houzzでみつけた、京都市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

写真特集

Houzzでみつけた日本の都市に建つ家まとめ

文/藤間紗花

国内12エリアに建つ住まいの特徴を、各地域の専門家の解説とともにご紹介してきたシリーズ。これまでご紹介した記事を、専門家から伺った各都市の住まいの特徴とともに、まとめてお届けします。

続きを読む

地域別特集

地域の自然と眺望を活かした、明るく気持ちのいい空間。仙台に建つ13の住まい

文/藤間紗花

宮城県中部に位置する仙台市。Houzzでみつけた仙台市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

地域別特集

少ない日照時間でも明るさを取り込む。新潟市の家11選

文/藤間紗花

新潟県北東部に位置する新潟市。Houzzでみつけた新潟市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

地域別特集

唯一無二の眺めと自分らしいデザインを楽しむ。広島市に建つ14の住まい

文/藤間紗花

広島県西部に位置する広島市。Houzzでみつけた広島市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

地域別特集

風と光を気持ちよく届けるデザインを都市部で実現。大阪に建つ12の住まい

文/藤間紗花

近畿地方の中心都市である、大阪府・大阪市。Houzzでみつけた大阪市内に建つ住まいの事例を、手がけた専門家の解説とともにご紹介します。

続きを読む

和敬清寂 ( Wa Kei Sei Jaku )

茶道は”快適な暮らしの知恵の宝庫”だと思います。正式な茶事は4時間近くあるそうで、清潔で静かな空間に、花や香りにこだわり、明るさを調整し、時に珍しい菓子などを調達する。4時間ものあいだ快適にお過ごし頂き、気持ちよくお帰り頂くノウハウが、何百年も前に完成していたのですから驚きです。

もっともっと勉強したいと思います。

20年前に建てた時、和室を茶室にしました。

普通の家でも、小さな水屋を作り、床の間には隠し釘をつけていただいたりと、作ったことのないハウスメーカーの方と相談しながら楽しく作ったのを覚えています。

戸建の醍醐味は、自分の思うように相談しながら作れる空間が、マンションよりはあるということだと思います。家づくりは、楽しいですね。

マンションでもできないかと、今回の写真を見ながら思い描いていました。

もてなしの総合芸術といわれる茶道は厳しい規矩作法などを想定し、憧れを持ちつつ敬遠されがちですが自分の出来る範疇でお稽古に励んで参りました。

私が代表をつとめる(株)東北住研はお茶室の建築に長年携わっておりますので基本的な約束事はしっかり弁えた上で 様々な条件に合わせたお茶室を建てさせていただきます。