「”キッチンで暮らす”施工事例コンテスト」審査員賞・審査員特別賞発表!

Houzz上で開催されたリクシル「”キッチンで暮らす”施工事例コンテスト」の審査委員賞が発表に。審査委員会のレポートとともにお届けします。

Houzz Japan

2016年2月15日

Houzz Japan 公式アカウント

2015年11月から2016年1月末にかけて、Houzzのプラットフォームを使ってLIXIL(リクシル)が『"キッチンで暮らす"施工事例コンテスト」を開催。たくさんのHouzzご登録プロがご応募くださり、たくさんのユーザーの皆さまが投票にご参加くださったコンテストの結果が、2016年2月15日に発表となりました。

ユーザーのオンライン投票による「ユーザー賞」、審査員の選考による「審査員賞」および「審査員特別賞」、LIXILのキッチンを使用した作品を対象とする「リクシル賞」という3つの部門のうち、この記事では、審査員賞および審査員特別賞の受賞作品を、審査会のレポートとあわせてご紹介します。

住まいと暮らしの特集記事をもっと読む

ユーザーのオンライン投票による「ユーザー賞」、審査員の選考による「審査員賞」および「審査員特別賞」、LIXILのキッチンを使用した作品を対象とする「リクシル賞」という3つの部門のうち、この記事では、審査員賞および審査員特別賞の受賞作品を、審査会のレポートとあわせてご紹介します。

住まいと暮らしの特集記事をもっと読む

「“キッチンで暮らす”施工事例コンテスト」とは?

近年、キッチンのリフォームやリノベーションにおいては、リビング・ダイニング空間と調和したリビング・ダイニング・キッチンを求める人が増えています。

そんななか、快適な暮らしづくりに取り組んできたリクシルが、家づくりのプロと使いやすくて居心地のよいキッチンを求めるユーザーに「キッチンの新しいあり方」を提示することを目指して、Houzzを舞台に開催したのが「“キッチンで暮らす”施工事例コンテスト」です。

期間中にプロの皆さまからご応募いただいた多数の作品を対象に、2016年1月にHouzz上でのオンライン一般投票、審査員賞および審査員特別賞選考会、リクシル賞選考会が行われました。

近年、キッチンのリフォームやリノベーションにおいては、リビング・ダイニング空間と調和したリビング・ダイニング・キッチンを求める人が増えています。

そんななか、快適な暮らしづくりに取り組んできたリクシルが、家づくりのプロと使いやすくて居心地のよいキッチンを求めるユーザーに「キッチンの新しいあり方」を提示することを目指して、Houzzを舞台に開催したのが「“キッチンで暮らす”施工事例コンテスト」です。

期間中にプロの皆さまからご応募いただいた多数の作品を対象に、2016年1月にHouzz上でのオンライン一般投票、審査員賞および審査員特別賞選考会、リクシル賞選考会が行われました。

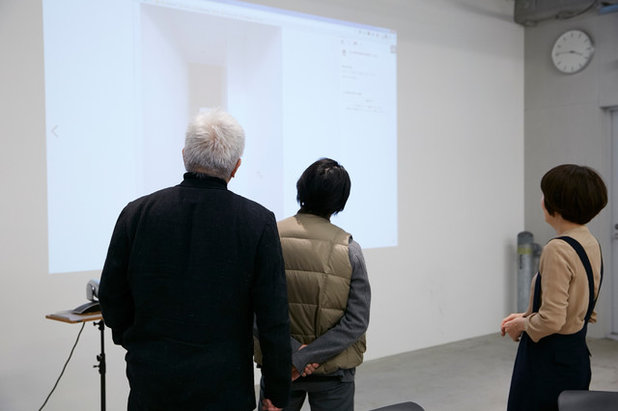

審査員賞および審査員特別賞については、審査委員長の原研哉さん(グラフィックデザイナー)と、審査委員の柴田文江さん(プロダクトデザイナー)と谷尻誠さん(建築家)が構成する審査委員会が審査を行いました。

(写真右から)

原研哉氏

デザイナー。日本デザインセンター代表。ものの本質を見極め可視化するデザインを実践。日本の美意識を未来資源としてとらえている。2000年に『REDESIGN』、2004年には『HAPTIC』と題する展覧会を制作、日常や諸感覚に眠るデザインの可能性を示唆。2007、09年にはパリ・ミラノ・東京で日本の先端繊維の潜在力を表現する『TOKYO FIBER』展を、2008、09年には『JAPAN CAR』展をパリ・ロンドンで開催、2010年より未来産業のプラットフォーム『HOUSE VISION』の活動を始めている。2002年より無印良品のアドバイザリーボードのメンバー。長野オリンピック開・閉会式プログラムや、愛知万博公式ポスターを制作するなど日本の文化に深く根ざした仕事も多い。一方で『代官山蔦屋書店』を始め『湘南T-SITE』『二子玉川蔦屋家電』など話題となる店舗のプロジェクトを担当している。

柴田文江氏

プロダクトデザイナー。Design Studio S 代表。

エレクトロニクス製品から日用雑貨、医療機器、ホテルのトータルディレクションまで、インダストリアルデザインを軸に幅広い領域で活動している。現在、武蔵野美術大学教授を務める。代表的な作品に、無印良品「体にフィットするソファ」、オムロン「けんおんくん」など。

谷尻誠氏

建築家。SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd. 代表取締役。

共同代表の吉田愛と、広島・東京の2ヵ所を拠点に、住宅、商業空間を始めとするさまざまな分野で、国内外で多数のプロジェクトを手がけている。現在、武蔵野美術大学等で非常勤講師、大阪芸術大学准教授も務める。著書に『談談妄想』『1000%の建築』がある。

審査会写真撮影:鷲崎浩太朗

(写真右から)

原研哉氏

デザイナー。日本デザインセンター代表。ものの本質を見極め可視化するデザインを実践。日本の美意識を未来資源としてとらえている。2000年に『REDESIGN』、2004年には『HAPTIC』と題する展覧会を制作、日常や諸感覚に眠るデザインの可能性を示唆。2007、09年にはパリ・ミラノ・東京で日本の先端繊維の潜在力を表現する『TOKYO FIBER』展を、2008、09年には『JAPAN CAR』展をパリ・ロンドンで開催、2010年より未来産業のプラットフォーム『HOUSE VISION』の活動を始めている。2002年より無印良品のアドバイザリーボードのメンバー。長野オリンピック開・閉会式プログラムや、愛知万博公式ポスターを制作するなど日本の文化に深く根ざした仕事も多い。一方で『代官山蔦屋書店』を始め『湘南T-SITE』『二子玉川蔦屋家電』など話題となる店舗のプロジェクトを担当している。

柴田文江氏

プロダクトデザイナー。Design Studio S 代表。

エレクトロニクス製品から日用雑貨、医療機器、ホテルのトータルディレクションまで、インダストリアルデザインを軸に幅広い領域で活動している。現在、武蔵野美術大学教授を務める。代表的な作品に、無印良品「体にフィットするソファ」、オムロン「けんおんくん」など。

谷尻誠氏

建築家。SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd. 代表取締役。

共同代表の吉田愛と、広島・東京の2ヵ所を拠点に、住宅、商業空間を始めとするさまざまな分野で、国内外で多数のプロジェクトを手がけている。現在、武蔵野美術大学等で非常勤講師、大阪芸術大学准教授も務める。著書に『談談妄想』『1000%の建築』がある。

審査会写真撮影:鷲崎浩太朗

金賞

PUDDLE Inc

講評

審査委員・谷尻氏

最近「センスがいい」ということが大切だと思っています。センスは形がないものでわかりにくいのですが、これからの時代はセンスが必要になってくると思っていますし、「センスがいい」とはどういうことかに興味があります。そんななかで、ぱっとみたときに、「この作品はとてもセンスがいいな」と思いました。そのよさは何なのだろうかと読み解いていくと、色味だとか物の従え方に目が留まります。「センスのよさ」にはいろいろなものを隠してきれいにつくっていくという「削ぎ落とす洗練の美しさ」と、「モノがそこにある洗練の美しさ」があると思います。今まで、後者はあまり表立って注目されてきませんでしたが、今はそういうことが大事な気がします。そして、この作品では、それがきちんと成り立っていると思いました。

審査委員・柴田氏

最初に、質感に惹かれました。ワイルドな質感の梁に対して、キッチンはグレーで静かな質感。そのコントラストがとても面白いし、グレーの無機質な部分にカラフルなモノがならんでいて、とてもセンスがいいと思いました。たとえば洋服にしても雑貨にしても、トーンを揃えてコーディネートするのは意外と簡単なのですが、まったく違うものを混在させて素敵に見せるというのはなかなか難しいこと。このキッチンは、いろいろな要素が入っているのに、全体をとても上手に整えています。とてもいい「抜け」のある空間に、キッチンがさりげなく、でも象徴的に存在していて、暮らす人がキッチンでの時間をとてもおおらかに楽しんでいる感じが伝わってきました。

審査委員長・原氏

キッチンは今や、料理を作る作業場として家の隅のほうにおかれるのではなくて、生活の真ん中に出てきて、料理することも食事をすることも楽しい場になりつつあります。料理をすることを生活の中心におくことが面白い、そういう時代になってきています。そういう意味で、この作品はそれを非常にこなれた感じで実現しています。ありがちな、キッチンというソリッドなプロダクトがいきなり置かれてしまっているという印象がなく、キッチンが生活と融合している感じが伝わってきます。建築家の設計だけでなく、ここに暮らしている人の生活意欲も伝わってきて、インテリアもふくめてすべて、自分たちで考えて配置していると感じました。食器が露出していたり、椅子が1つずつちがっていたり、衣服を見せて収納していたりと、暮らす人の住宅リテラシーの高さが自然に感じられますし、それでいて嫌味がまったくありません。心から「感じのいい空間」だと思います。

PUDDLE Inc

講評

審査委員・谷尻氏

最近「センスがいい」ということが大切だと思っています。センスは形がないものでわかりにくいのですが、これからの時代はセンスが必要になってくると思っていますし、「センスがいい」とはどういうことかに興味があります。そんななかで、ぱっとみたときに、「この作品はとてもセンスがいいな」と思いました。そのよさは何なのだろうかと読み解いていくと、色味だとか物の従え方に目が留まります。「センスのよさ」にはいろいろなものを隠してきれいにつくっていくという「削ぎ落とす洗練の美しさ」と、「モノがそこにある洗練の美しさ」があると思います。今まで、後者はあまり表立って注目されてきませんでしたが、今はそういうことが大事な気がします。そして、この作品では、それがきちんと成り立っていると思いました。

審査委員・柴田氏

最初に、質感に惹かれました。ワイルドな質感の梁に対して、キッチンはグレーで静かな質感。そのコントラストがとても面白いし、グレーの無機質な部分にカラフルなモノがならんでいて、とてもセンスがいいと思いました。たとえば洋服にしても雑貨にしても、トーンを揃えてコーディネートするのは意外と簡単なのですが、まったく違うものを混在させて素敵に見せるというのはなかなか難しいこと。このキッチンは、いろいろな要素が入っているのに、全体をとても上手に整えています。とてもいい「抜け」のある空間に、キッチンがさりげなく、でも象徴的に存在していて、暮らす人がキッチンでの時間をとてもおおらかに楽しんでいる感じが伝わってきました。

審査委員長・原氏

キッチンは今や、料理を作る作業場として家の隅のほうにおかれるのではなくて、生活の真ん中に出てきて、料理することも食事をすることも楽しい場になりつつあります。料理をすることを生活の中心におくことが面白い、そういう時代になってきています。そういう意味で、この作品はそれを非常にこなれた感じで実現しています。ありがちな、キッチンというソリッドなプロダクトがいきなり置かれてしまっているという印象がなく、キッチンが生活と融合している感じが伝わってきます。建築家の設計だけでなく、ここに暮らしている人の生活意欲も伝わってきて、インテリアもふくめてすべて、自分たちで考えて配置していると感じました。食器が露出していたり、椅子が1つずつちがっていたり、衣服を見せて収納していたりと、暮らす人の住宅リテラシーの高さが自然に感じられますし、それでいて嫌味がまったくありません。心から「感じのいい空間」だと思います。

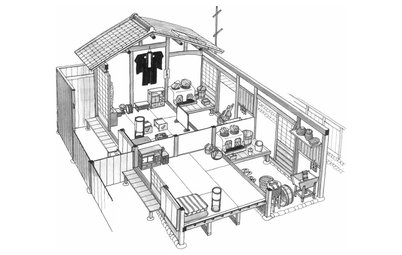

銀賞

榊原節子建築研究所

講評

審査委員・谷尻氏

この住宅を豊かにしてくれているのは、確実にこのキッチンだとわかります。小さな家をつくるとなると、中にある空間や要素をコンパクトに設計しがちなのですが、狭小住宅のなかにあえて大きなキッチンを置いたことによって、むしろ狭さを超えた、新しい空間性が存在している点がとてもよいと思いました。キッチン自体が複合的な機能をもつことにより、全体の空間と生活のクオリティに大きく貢献している。その関係性もとても魅力的だと思いました。

審査委員・柴田氏

「狭さ」は空間の大きさで単純に決まるわけではないということを、あらためて感じさせる作品です。間口の幅はないけれど、奥行きと垂直はしっかりと広がりがあるという空間をとても上手にのびのびと使っていますし、そのことに対してキッチンがとても役立っています。何よりも、ここに暮らす人が「食」をとても大事に考えていて、この家をつくるときに最初にキッチンのことを考えたのだろうな、という気がしました。長いキッチンは、シンクやコンロのほか、レコードプレーヤーまで置かれていて、いろいろな機能が融合した場になっています。きっとここでは、毎日おいしい物を食べながら楽しい生活が繰り広げられているのだろうなと想像できるキッチンです。

審査委員長・原氏

狭い敷地に建てられた細長い家、いわゆる狭小住宅ですが、ワンフロア全体に伸びるプラットフォームのようなキッチンが家の軸になっています。スキップフロアなので上下の空間に抜けがあり、上から見下ろすとキッチンの細長いテーブルが見下ろせます。つまり、空間的なつながり、生活のつながりが、このキッチンを中心として生まれているところが秀逸だと思いました。ここまで大きくなると、もはやキッチンというより巨大なテーブルのようでもあり、オーディオ機器もキッチンの機能も宿題をする場所も団らんの場所も、ここにすべてビルトインされています。そこが圧倒的に新しいと思いました。

榊原節子建築研究所

講評

審査委員・谷尻氏

この住宅を豊かにしてくれているのは、確実にこのキッチンだとわかります。小さな家をつくるとなると、中にある空間や要素をコンパクトに設計しがちなのですが、狭小住宅のなかにあえて大きなキッチンを置いたことによって、むしろ狭さを超えた、新しい空間性が存在している点がとてもよいと思いました。キッチン自体が複合的な機能をもつことにより、全体の空間と生活のクオリティに大きく貢献している。その関係性もとても魅力的だと思いました。

審査委員・柴田氏

「狭さ」は空間の大きさで単純に決まるわけではないということを、あらためて感じさせる作品です。間口の幅はないけれど、奥行きと垂直はしっかりと広がりがあるという空間をとても上手にのびのびと使っていますし、そのことに対してキッチンがとても役立っています。何よりも、ここに暮らす人が「食」をとても大事に考えていて、この家をつくるときに最初にキッチンのことを考えたのだろうな、という気がしました。長いキッチンは、シンクやコンロのほか、レコードプレーヤーまで置かれていて、いろいろな機能が融合した場になっています。きっとここでは、毎日おいしい物を食べながら楽しい生活が繰り広げられているのだろうなと想像できるキッチンです。

審査委員長・原氏

狭い敷地に建てられた細長い家、いわゆる狭小住宅ですが、ワンフロア全体に伸びるプラットフォームのようなキッチンが家の軸になっています。スキップフロアなので上下の空間に抜けがあり、上から見下ろすとキッチンの細長いテーブルが見下ろせます。つまり、空間的なつながり、生活のつながりが、このキッチンを中心として生まれているところが秀逸だと思いました。ここまで大きくなると、もはやキッチンというより巨大なテーブルのようでもあり、オーディオ機器もキッチンの機能も宿題をする場所も団らんの場所も、ここにすべてビルトインされています。そこが圧倒的に新しいと思いました。

銅賞

ミズタニ デザイン スタジオ

審査委員・谷尻氏

職住一体の住空間には僕もとても興味がありますし、大事だと思っています。この空間については、もう少しオフィスらしさを抑えて、住宅らしく成立しているとさらによかったかもとは思いますが、それでもとてもバランスよく完成している作品で、迷いなく票を入れました。

審査委員・柴田氏

「住宅っぽくないな」という印象はたしかにあります。でも、住宅と仕事場を一緒にしている人は、お料理もフルにつくりたいけれど、 仕事をするときにはきちんとオフィスの佇まいにしたいと考えるもの。その二面性をすごく上手にしつらえていて、使っていない機能を非常に上手に隠している点が優れていると思います。お料理をつくるときには、思う存分のびのびとお料理できて、お料理が終わったらお料理をする空間とは思えない空間になる。この工夫があることで、「食と仕事」の間をスムーズにいったりきたりすることができる空間になっています。

審査委員長・原氏

すべてのパーツの取り合わせがすごく上手にできていると思います。キッチンという機能をオフィス空間の真ん中に置いている点は大胆ですが、例えばコードをまとめる穴をシンプルに配置している点など細やかな配慮を感じます。シンクもフタを閉じればワークトップとシームレスにつながるし、後ろに持ち手のついた椅子がさりげなく置いてあります。天井から吊り下がっている照明も向きを変えられる機能的なデスクライトを使っているので、働く場所と料理する場所、団らんの場所を自在に切り替えながら使えます。キッチン以外の部分も含めて、全体のつくりこみがとても上質で、共感する空間です。

ミズタニ デザイン スタジオ

審査委員・谷尻氏

職住一体の住空間には僕もとても興味がありますし、大事だと思っています。この空間については、もう少しオフィスらしさを抑えて、住宅らしく成立しているとさらによかったかもとは思いますが、それでもとてもバランスよく完成している作品で、迷いなく票を入れました。

審査委員・柴田氏

「住宅っぽくないな」という印象はたしかにあります。でも、住宅と仕事場を一緒にしている人は、お料理もフルにつくりたいけれど、 仕事をするときにはきちんとオフィスの佇まいにしたいと考えるもの。その二面性をすごく上手にしつらえていて、使っていない機能を非常に上手に隠している点が優れていると思います。お料理をつくるときには、思う存分のびのびとお料理できて、お料理が終わったらお料理をする空間とは思えない空間になる。この工夫があることで、「食と仕事」の間をスムーズにいったりきたりすることができる空間になっています。

審査委員長・原氏

すべてのパーツの取り合わせがすごく上手にできていると思います。キッチンという機能をオフィス空間の真ん中に置いている点は大胆ですが、例えばコードをまとめる穴をシンプルに配置している点など細やかな配慮を感じます。シンクもフタを閉じればワークトップとシームレスにつながるし、後ろに持ち手のついた椅子がさりげなく置いてあります。天井から吊り下がっている照明も向きを変えられる機能的なデスクライトを使っているので、働く場所と料理する場所、団らんの場所を自在に切り替えながら使えます。キッチン以外の部分も含めて、全体のつくりこみがとても上質で、共感する空間です。

続いて、審査員特別賞をご紹介します。

審査員特別賞・谷尻誠賞

成瀬猪熊建築設計事務所

講評

キッチンとは何か。その原理を考えてみると、シンクとコンロが設置された瞬間に、そこはキッチンになるわけです。この作品は、それをまさに形にした空間だと思いました。単純に棚をつくってコンロをおいてシンクをつくれば、それでキッチンになるわけです。その場合、キッチンはその空間のための家具のように自然とつくられているので、自ずと空間にあってきます。キッチンは、空間の中で存在感を強く主張しがちだったりするのですが、この空間ではちゃんと力を抜いた設計でつくられていて、共感しました。

審査員特別賞・谷尻誠賞

成瀬猪熊建築設計事務所

講評

キッチンとは何か。その原理を考えてみると、シンクとコンロが設置された瞬間に、そこはキッチンになるわけです。この作品は、それをまさに形にした空間だと思いました。単純に棚をつくってコンロをおいてシンクをつくれば、それでキッチンになるわけです。その場合、キッチンはその空間のための家具のように自然とつくられているので、自ずと空間にあってきます。キッチンは、空間の中で存在感を強く主張しがちだったりするのですが、この空間ではちゃんと力を抜いた設計でつくられていて、共感しました。

審査員特別賞・柴田文江賞

山本嘉寛建蓄設計事務所/YYAA

講評

今はいろいろな暮らし方がある時代。こちらはワンルームの住空間ですが、小さなお部屋だからといって、必ず若い人が住むわけではありません。だから、年齢や仕事を抽象的に想定して住空間をつくることは有効ではないので、暮らしの基本から考えていくことになります。となれば、どんな暮らし方においてもいちばん重要なのが「食」。どんな規模の住まいであってもちゃんとしたお料理ができるキッチンは必要です。その点で、この作品を見たときに、「ああ、こういうやり方があったんだ」と驚き、感心しました。デスクからシンク、コンロまでが一つながりの同じ天板につくられており、スペースを有効に使えるシンプルで優れたアイデアです。

山本嘉寛建蓄設計事務所/YYAA

講評

今はいろいろな暮らし方がある時代。こちらはワンルームの住空間ですが、小さなお部屋だからといって、必ず若い人が住むわけではありません。だから、年齢や仕事を抽象的に想定して住空間をつくることは有効ではないので、暮らしの基本から考えていくことになります。となれば、どんな暮らし方においてもいちばん重要なのが「食」。どんな規模の住まいであってもちゃんとしたお料理ができるキッチンは必要です。その点で、この作品を見たときに、「ああ、こういうやり方があったんだ」と驚き、感心しました。デスクからシンク、コンロまでが一つながりの同じ天板につくられており、スペースを有効に使えるシンプルで優れたアイデアです。

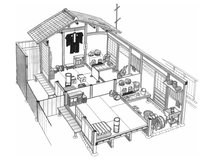

審査員特別賞・原研哉賞

関建築設計室

講評

水辺に立つ家の中でいちばん眺めのいい場所、家のまんなかにキッチンが置かれています。くつろぐに最高の場所にキッチンがあり、料理しながらいちばんいい景色が楽しめるし、釣ってきた魚をすぐにさばいて料理を楽しむこともできそうです。暮らしのへそにキッチンを置いたときの楽しさというものをしっかりと考えて、迷いなくつくられているという点で気持ちのよいデザインだと思いました。トップライトも気持ちのいい光が上から射しこむように工夫されていますし、お皿を洗うときもいい景色を楽しめます。つまり、人間の暮らす「幸せ感」が、キッチンを中心にぎゅっと凝縮されています。見ているだけで、キッチンは楽しいものだな、という気持ちが湧いてきますし、キッチンのあり方が変わってきたことを感じさせる作品です。

関建築設計室

講評

水辺に立つ家の中でいちばん眺めのいい場所、家のまんなかにキッチンが置かれています。くつろぐに最高の場所にキッチンがあり、料理しながらいちばんいい景色が楽しめるし、釣ってきた魚をすぐにさばいて料理を楽しむこともできそうです。暮らしのへそにキッチンを置いたときの楽しさというものをしっかりと考えて、迷いなくつくられているという点で気持ちのよいデザインだと思いました。トップライトも気持ちのいい光が上から射しこむように工夫されていますし、お皿を洗うときもいい景色を楽しめます。つまり、人間の暮らす「幸せ感」が、キッチンを中心にぎゅっと凝縮されています。見ているだけで、キッチンは楽しいものだな、という気持ちが湧いてきますし、キッチンのあり方が変わってきたことを感じさせる作品です。

審査を終えて

審査を終えた審査委員の皆さまからの感想は――。

谷尻誠氏

「作品を見ていて、キッチンとは何だろうか、とあらためて思いました。火と水があれば、実はその空間はキッチンになる。家というものはスマートフォンみたいなもので、スマートフォンは電話だけれど、カメラでもありPCのようでもあり、いろんな機能を持っている。家もそうで、キッチンはキッチンらしく、とか、この場所はこの機能に限定して便利に、というふうに利便性を追い求めると、目の前にある場所をどうやって使おうかという工夫を考えなくなってしまうので、人間の生き方として面白くなくなると僕は考えています。選ばれた作品はどれも、そうした既成概念にしばられていないので、過ごす時間が楽しめる空間になっていると思いました。」

審査を終えた審査委員の皆さまからの感想は――。

谷尻誠氏

「作品を見ていて、キッチンとは何だろうか、とあらためて思いました。火と水があれば、実はその空間はキッチンになる。家というものはスマートフォンみたいなもので、スマートフォンは電話だけれど、カメラでもありPCのようでもあり、いろんな機能を持っている。家もそうで、キッチンはキッチンらしく、とか、この場所はこの機能に限定して便利に、というふうに利便性を追い求めると、目の前にある場所をどうやって使おうかという工夫を考えなくなってしまうので、人間の生き方として面白くなくなると僕は考えています。選ばれた作品はどれも、そうした既成概念にしばられていないので、過ごす時間が楽しめる空間になっていると思いました。」

柴田文江氏

「たくさんのキッチンを一度に見るうちに、あらためて発見があったように思います。今は昔と違って、暮らし方が本当に多様になりましたが、やはり"食"は生活の基本なので、一人暮らしであれ、家族と一緒の暮らしであれ、生活の中心になる場所。そのことを感じさせる作品が数多くあり、とても楽しいコンテストでした。」

「たくさんのキッチンを一度に見るうちに、あらためて発見があったように思います。今は昔と違って、暮らし方が本当に多様になりましたが、やはり"食"は生活の基本なので、一人暮らしであれ、家族と一緒の暮らしであれ、生活の中心になる場所。そのことを感じさせる作品が数多くあり、とても楽しいコンテストでした。」

原研哉氏

「キッチンがどんどん暮らしの中心に近づいているのを実感しました。時代の流れとして、キッチンが暮らしの"おへそ"になってきています。毎日の生活を幸せに、楽しく過ごすことを考えたとき、これまで家のすみっこに追いやられていたキッチンがまんなかに移ってくるのは自然なことなのだと思います。」

* * *

ご応募くださったプロの皆さま、一般投票にご参加くださったユーザーの皆さま、審査をご担当くださった審査委員の皆さま、誠にありがとうございました。Houzzでは、これからも住まいと暮らしをもっと豊かで素敵にする取り組みを続けてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

Houzzのキッチン記事特集をもっと読む

住まいと暮らしの特集記事をもっと読む

「キッチンがどんどん暮らしの中心に近づいているのを実感しました。時代の流れとして、キッチンが暮らしの"おへそ"になってきています。毎日の生活を幸せに、楽しく過ごすことを考えたとき、これまで家のすみっこに追いやられていたキッチンがまんなかに移ってくるのは自然なことなのだと思います。」

* * *

ご応募くださったプロの皆さま、一般投票にご参加くださったユーザーの皆さま、審査をご担当くださった審査委員の皆さま、誠にありがとうございました。Houzzでは、これからも住まいと暮らしをもっと豊かで素敵にする取り組みを続けてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

Houzzのキッチン記事特集をもっと読む

住まいと暮らしの特集記事をもっと読む

おすすめの記事

ニュース

【2020年2月】建築・デザイン・工芸の展覧会 & イベント情報

建築を通して未来を考える展覧会やデザインスタジオUMA / design farmの展覧会、名作建築・名作家具を改めて見直す展覧会をご紹介します。

続きを読む

ニュース

【2020年1月】建築・デザイン・工芸の展覧会 & イベント情報

アイノ&アルヴァ・アアルトやブルーノ・タウト、柳宗理などモダンデザインを牽引した巨匠たちや、注目の若手建築家、増田信吾+大坪克亘ユニットの展覧会などをご紹介します。

続きを読む

ニュース

【2019年12月】建築・デザイン・工芸の展覧会 & イベント情報

スティーブン・ホール、吉田鉄郎、堀口捨巳の展覧会のほか、日本のデザイン界を牽引するデザイナーたちの原画展などをご紹介します。

続きを読む

ニュース

【2019年11月】建築・デザイン・工芸の展覧会 & イベント情報

「窓」をテーマにした展覧会やタイニーハウスの展示会、IFFTやJAPANTEXといったトレンドをキャッチできる展示会まで。今月もイベントが目白押しです。

続きを読む

インテリア

行ってみよう!青山周辺の気になるインテリアショップ

上質な家具を扱うブランドのショップが集まる青山とその周辺のエリア。DESIGNART TOKYO 2019をきっかけに、ショップやショールームへ足を運んでみては?

続きを読む

ニュース

【2019年10月】建築・デザイン・工芸の展覧会 & イベント情報

全国各地でインテリアや建築のイベントが盛りだくさんの10月。お出かけ前に展覧会イベント情報のチェックを忘れずに!

続きを読む

ニュース

【2019年9月】建築・デザイン・工芸の展覧会 & イベント情報

バウハウスの教育やADVVT、構造家に着目した展覧会のほか、カリモクの新ブランドやトーネットの名作の展開を知るイベントなどをご紹介します。

続きを読む

ニュース

【2019年8月】建築・デザイン・工芸の展覧会 & イベント情報

暑い夏、涼しいミュージアムで知的好奇心を刺激してくれる作品と出会ってみては? 全国各地の注目の展覧会をご紹介します。

続きを読む

立ち仕事が中心のキッチンはやはり動線が大事だと再確認。

あと、建物の寿命にも関わる換気も。

キッチンがリビングの中に出てくるようになったのは、換気扇の機能が向上してきたからこそ、というところはありますね。