コメント

【2019年12月】建築・デザイン・工芸の展覧会 & イベント情報

スティーブン・ホール、吉田鉄郎、堀口捨巳の展覧会のほか、日本のデザイン界を牽引するデザイナーたちの原画展などをご紹介します。

Houzz Japan

2019年12月1日

Houzz Japan 公式アカウント

*休館日や入場料などの詳しい情報は各公式ホームページでご確認ください。(記事内は一般の料金)

photo by Kenji Seo

【東京】Steven Holl : Making Architecture

会場:建築倉庫ミュージアム 展示室 A、B

会期:2020年1月18日まで

入場料:3100円

アメリカを代表する建築家、スティーブン・ホールの近作を中心に企画された世界巡回展が日本で開催中だ。72歳になった現在もニューヨークと北京にオフィスを構えながら精力的に活動を続けており、世界中で多くのプロジェクトが進行している。

【東京】Steven Holl : Making Architecture

会場:建築倉庫ミュージアム 展示室 A、B

会期:2020年1月18日まで

入場料:3100円

アメリカを代表する建築家、スティーブン・ホールの近作を中心に企画された世界巡回展が日本で開催中だ。72歳になった現在もニューヨークと北京にオフィスを構えながら精力的に活動を続けており、世界中で多くのプロジェクトが進行している。

photo by Kenji Seo

ホールの設計の源は毎朝描かれる水彩画であり、その数はのべ3万枚を超える。水彩画のイメージをもとにし、3Dモデリングツールでスタディされ、模型が制作され、またスケッチに戻る。原始的なアプローチと最先端デジタルツールを駆使し、検討を繰り返すプロセスから独自の建築が生み出されてきた。

日本展ではホールの近作17作品を中心に、100点を超えるドローイングのほか、スタディ模型、プレゼンテーション模型、建築図面や映像など、のべ150点が日本初展示される。ホールがどのように実作にすすめていくのかのプロセスを垣間見ることができる。◆詳しくはこちら

ホールの設計の源は毎朝描かれる水彩画であり、その数はのべ3万枚を超える。水彩画のイメージをもとにし、3Dモデリングツールでスタディされ、模型が制作され、またスケッチに戻る。原始的なアプローチと最先端デジタルツールを駆使し、検討を繰り返すプロセスから独自の建築が生み出されてきた。

日本展ではホールの近作17作品を中心に、100点を超えるドローイングのほか、スタディ模型、プレゼンテーション模型、建築図面や映像など、のべ150点が日本初展示される。ホールがどのように実作にすすめていくのかのプロセスを垣間見ることができる。◆詳しくはこちら

日本デザインコミッティー初期メンバーによるデザインコレクション選定会の様子

【東京】㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2

会期:3月8日まで開催中

入場料:1200円

日本デザインコミッティーに所属する幅広い世代のメンバーたちが、そのデザインの過程において生み出してきたスケッチ、図面、模型の数々を展示する企画展が開催中だ。

日本デザインコミッティーは1953年設立以来、各分野を代表するデザイナー、建築家、評論家が自主的に参加し、日本のデザインに貢献してきた。そのなかからTakramのデザインエンジニア・田川欣哉が展覧会をディレクションする。

【東京】㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2

会期:3月8日まで開催中

入場料:1200円

日本デザインコミッティーに所属する幅広い世代のメンバーたちが、そのデザインの過程において生み出してきたスケッチ、図面、模型の数々を展示する企画展が開催中だ。

日本デザインコミッティーは1953年設立以来、各分野を代表するデザイナー、建築家、評論家が自主的に参加し、日本のデザインに貢献してきた。そのなかからTakramのデザインエンジニア・田川欣哉が展覧会をディレクションする。

柴田文江 制作風景

完成品に比べて、光が当てられない「秘められた部分」にこそ、デザインのエッセンスは刻まれている。それらを間近に目にすることで、今後のものづくりを担う人々、特にデジタル化したものづくりを前提とする世代にとって刺激と示唆にあふれた体験になる。

会期中は特設ウェブサイトのなかで日本デザインコミッティーメンバーの「めったに見られない原画」の一部や代表作品を紹介していく。◆詳しくはこちら

完成品に比べて、光が当てられない「秘められた部分」にこそ、デザインのエッセンスは刻まれている。それらを間近に目にすることで、今後のものづくりを担う人々、特にデジタル化したものづくりを前提とする世代にとって刺激と示唆にあふれた体験になる。

会期中は特設ウェブサイトのなかで日本デザインコミッティーメンバーの「めったに見られない原画」の一部や代表作品を紹介していく。◆詳しくはこちら

SNIP SNAPシリーズ《SATOYAMA》2017

【福岡】氷室友里のテキスタイル展 TEXTILE PLAY GROUND

会場:三菱地所アルティアム

会期:12月15日まで

入場料:400円

テキスタイルデザイナー氷室友里の未発表の新作を含むテキスタイルのほか、実験資料など制作プロセスが公開される展覧会が開催中だ。氷室は、遊び心あふれる作品を多く手がけ、オリジナルブランドYURI HIMUROを展開するほか、空間演出や企業へのデザイン提供など活動の幅を広げている。

代表作《SNIP SNAP》は二重構造になった布にハサミを入れると下から異なる色の布と物語を想像させる柄が現れる。

【福岡】氷室友里のテキスタイル展 TEXTILE PLAY GROUND

会場:三菱地所アルティアム

会期:12月15日まで

入場料:400円

テキスタイルデザイナー氷室友里の未発表の新作を含むテキスタイルのほか、実験資料など制作プロセスが公開される展覧会が開催中だ。氷室は、遊び心あふれる作品を多く手がけ、オリジナルブランドYURI HIMUROを展開するほか、空間演出や企業へのデザイン提供など活動の幅を広げている。

代表作《SNIP SNAP》は二重構造になった布にハサミを入れると下から異なる色の布と物語を想像させる柄が現れる。

BLOOM collection 2018

その他にも、見る方向によって布の絵柄が変化する《motion-textile》やリバーシブル構造に着想を得た《ONDO》や《BLOOM collection》などを制作。テキスタイルの枠を拡張するこれらの作品に共通しているのは、人と布の関係性に楽しさや驚きをもたらすこと。氷室友里が提案する「TEXTILE PLAY GROUND(布の遊び場)」を訪れて、新しいテキスタイルの魅力を体験しよう。◆詳しくはこちら

その他にも、見る方向によって布の絵柄が変化する《motion-textile》やリバーシブル構造に着想を得た《ONDO》や《BLOOM collection》などを制作。テキスタイルの枠を拡張するこれらの作品に共通しているのは、人と布の関係性に楽しさや驚きをもたらすこと。氷室友里が提案する「TEXTILE PLAY GROUND(布の遊び場)」を訪れて、新しいテキスタイルの魅力を体験しよう。◆詳しくはこちら

梁(部分)松材 上部の穴は木こりが付けたもの。 W320×D330×H1365㎜ 所蔵:瀧下嘉弘 撮影:長谷川健太

【東京】ものいう仕口ー白山麓で集めた民家のかけらー

会場:LIXILギャラリー

会期:12月5日〜2020年2月22日

入場料:無料

福井県白山麓にあった築200年以上の古民家で使われた江戸時代の仕口を、木組みの図解説と併せ紹介する展覧会だ。

「仕口」とは、柱と梁のような方向の異なる部材をつなぎあわせる工法とその部分のこと。日本の伝統建築において世界に誇る大工技術だ。風土によって異なる住まいに用いられてきた。

【東京】ものいう仕口ー白山麓で集めた民家のかけらー

会場:LIXILギャラリー

会期:12月5日〜2020年2月22日

入場料:無料

福井県白山麓にあった築200年以上の古民家で使われた江戸時代の仕口を、木組みの図解説と併せ紹介する展覧会だ。

「仕口」とは、柱と梁のような方向の異なる部材をつなぎあわせる工法とその部分のこと。日本の伝統建築において世界に誇る大工技術だ。風土によって異なる住まいに用いられてきた。

チョウナ。丸太状の木材を四角に削る道具。

所蔵:瀧下嘉弘 撮影:長谷川健太

建築家の瀧下嘉弘は昭和40年代から始めた古民家移築保存活動の中で仕口に出会った。手作業で刻まれた仕口から伝わる名もなき匠の知恵と技に強く惹かれ、収集を始める。会場では16点が展示される。

不規則に削られた穴や、切れ込みが施された木片。一軒の家を支えてきた木片の素朴な美しさに触れながら、先人の優れた大工仕事を紐解く。一片の仕口から民家の構造や大工技術の奥深さに触れる機会となる。◆詳しくはこちら

所蔵:瀧下嘉弘 撮影:長谷川健太

建築家の瀧下嘉弘は昭和40年代から始めた古民家移築保存活動の中で仕口に出会った。手作業で刻まれた仕口から伝わる名もなき匠の知恵と技に強く惹かれ、収集を始める。会場では16点が展示される。

不規則に削られた穴や、切れ込みが施された木片。一軒の家を支えてきた木片の素朴な美しさに触れながら、先人の優れた大工仕事を紐解く。一片の仕口から民家の構造や大工技術の奥深さに触れる機会となる。◆詳しくはこちら

©ATELIER MUJI GINZA 2019

【東京】考える。益子の新しい伝統に向けて

会場: 無印良品 銀座 6F ATELIER MUJI GINZA Gallery1

会期:2020年3月8日まで

入場料:無料

ATELIER MUJI GINZA Gallery1はMASHIKO productとの協働し、「栗の木プロジェクト」をスタートする。このプロジェクトは、デザインの巨匠、エンツォ・マーリとの対話から生まれた取組み。「目先の経済を優先するのではなく、栗の木を植えるように長く持続し未来の人々に実りをもたらすこと」を目指す。第3弾となる今回のテーマは「考える」だ。

はじまりはマーリが1970 年代にダネーゼ社のため手がけた器のシリーズ《SAMOS》。職人とデザイナーが対等に対話することによってクオリティを生み出した手仕事だ。

【東京】考える。益子の新しい伝統に向けて

会場: 無印良品 銀座 6F ATELIER MUJI GINZA Gallery1

会期:2020年3月8日まで

入場料:無料

ATELIER MUJI GINZA Gallery1はMASHIKO productとの協働し、「栗の木プロジェクト」をスタートする。このプロジェクトは、デザインの巨匠、エンツォ・マーリとの対話から生まれた取組み。「目先の経済を優先するのではなく、栗の木を植えるように長く持続し未来の人々に実りをもたらすこと」を目指す。第3弾となる今回のテーマは「考える」だ。

はじまりはマーリが1970 年代にダネーゼ社のため手がけた器のシリーズ《SAMOS》。職人とデザイナーが対等に対話することによってクオリティを生み出した手仕事だ。

©ATELIER MUJI GINZA 2019

その哲学から発想を得て、ATELIER MUJI GINZAがワークショップを企画。益子焼の産地を舞台に、デザイナーたちと現地の陶芸家が参加した。会場では150 点以上の試作やツール、さらに《SAMOS》2点が展示される。

「多くの職人たちは、自動的に手を動かし、考えることなく“伝統”を右から左へと 継承している」というマーリの言葉にならい、自身の頭で考えることからはじめ、手を使って新たなメソッドと形を模索していく。手仕事の未来、伝統の未来について考える機会となる。◆詳しくはこちら

その哲学から発想を得て、ATELIER MUJI GINZAがワークショップを企画。益子焼の産地を舞台に、デザイナーたちと現地の陶芸家が参加した。会場では150 点以上の試作やツール、さらに《SAMOS》2点が展示される。

「多くの職人たちは、自動的に手を動かし、考えることなく“伝統”を右から左へと 継承している」というマーリの言葉にならい、自身の頭で考えることからはじめ、手を使って新たなメソッドと形を模索していく。手仕事の未来、伝統の未来について考える機会となる。◆詳しくはこちら

【東京】吉田鉄郎の近代―モダニズムと伝統の架け橋

会場:文化庁国立近現代建築資料館

会期:2020年2月11日まで

入場料:平日展覧会のみ観覧の場合、湯島地方合同庁舎正門より入館で無料(旧岩崎邸庭園と同時観覧の場合、及び土日・祝日は隣接する旧岩崎邸庭園からのみ入場可能で、同園の入園料400円が必要)

生誕125年を迎えた吉田鉄郎の住宅作品に鮮明に現れるモダニズムと伝統の相克と、この両者への「架け橋」を追求する彼独自の思想と手法を明らかにする展覧会が開催中だ。

この展覧会では、建築家としての吉田の思想と手法の展開をたどるため、住宅と逓信省関係の建築のほかにコンペ作品や記念碑などにも着目し、彼がドイツ語で刊行した『日本の住宅』(1935)などの著作や、ブルーノ・タウトらの外国人建築家との交流にも光を当てている。

会場:文化庁国立近現代建築資料館

会期:2020年2月11日まで

入場料:平日展覧会のみ観覧の場合、湯島地方合同庁舎正門より入館で無料(旧岩崎邸庭園と同時観覧の場合、及び土日・祝日は隣接する旧岩崎邸庭園からのみ入場可能で、同園の入園料400円が必要)

生誕125年を迎えた吉田鉄郎の住宅作品に鮮明に現れるモダニズムと伝統の相克と、この両者への「架け橋」を追求する彼独自の思想と手法を明らかにする展覧会が開催中だ。

この展覧会では、建築家としての吉田の思想と手法の展開をたどるため、住宅と逓信省関係の建築のほかにコンペ作品や記念碑などにも着目し、彼がドイツ語で刊行した『日本の住宅』(1935)などの著作や、ブルーノ・タウトらの外国人建築家との交流にも光を当てている。

吉田鉄郎(1894—1956)は、東京中央郵便局(1931)や大阪中央郵便局(1939)などの日本近代建築の名作を残した「逓信省の建築家」として知られている。

吉田が活躍した1920年代から1950年代初頭は、世界中でいかに「近代」を空間的に、建築的に表現するかが問われた時代だった。近代日本の「現在」にふさわしい建築を提案した吉田の思想と手法を貴重な建築資料から読み解いていく。◆詳しくはこちら

吉田が活躍した1920年代から1950年代初頭は、世界中でいかに「近代」を空間的に、建築的に表現するかが問われた時代だった。近代日本の「現在」にふさわしい建築を提案した吉田の思想と手法を貴重な建築資料から読み解いていく。◆詳しくはこちら

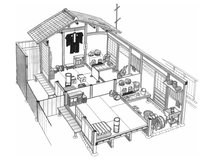

小出邸

【東京】小出邸と堀口捨己 ー1920 年代の創作活動、その造形と色彩ー

会場:江戸東京たてもの園 展示室

会期:2020年2月16日まで

入場料:同園の入園料400円

日本初の近代建築運動「分離派建築会」を主導し、近代日本を代表する建築家の一人、堀口捨己が設計した小出邸の展覧会が開催中だ。堀口は、建築における芸術的側面や美意識の重要性を生涯にわたり追求した。

小出邸は1925年(大正14)、実業家の小出収とその妻・琴の隠居所として、現在の東京都文京区西片に建設された木造2階建の住宅だ。伝統的な素材である瓦を用いた大屋根の大胆な造形に、アムステムダル派の影響をみることができる。

そのほか、在来工法での水平・垂直線による面の分割や、強い配色を取り入れた内装などに「日本的モダニズム」の萌芽もみられる。

会場では、1920年代における分離派建築会時代の堀口の作品や図書、図面、施工中の作品など初期の貴重な現物が見られる。さらに、自費による欧州視察の成果や、帰国後に手がけた小出邸の造形と色彩の特徴、小出邸との共通点をもつ、まぼろしの代表作である紫烟(しえん)荘や双鐘居(そうしょうきょ)などを取り上げ、若き日の堀口の活動や作品を知ることができる。◆詳しくはこちら

【東京】小出邸と堀口捨己 ー1920 年代の創作活動、その造形と色彩ー

会場:江戸東京たてもの園 展示室

会期:2020年2月16日まで

入場料:同園の入園料400円

日本初の近代建築運動「分離派建築会」を主導し、近代日本を代表する建築家の一人、堀口捨己が設計した小出邸の展覧会が開催中だ。堀口は、建築における芸術的側面や美意識の重要性を生涯にわたり追求した。

小出邸は1925年(大正14)、実業家の小出収とその妻・琴の隠居所として、現在の東京都文京区西片に建設された木造2階建の住宅だ。伝統的な素材である瓦を用いた大屋根の大胆な造形に、アムステムダル派の影響をみることができる。

そのほか、在来工法での水平・垂直線による面の分割や、強い配色を取り入れた内装などに「日本的モダニズム」の萌芽もみられる。

会場では、1920年代における分離派建築会時代の堀口の作品や図書、図面、施工中の作品など初期の貴重な現物が見られる。さらに、自費による欧州視察の成果や、帰国後に手がけた小出邸の造形と色彩の特徴、小出邸との共通点をもつ、まぼろしの代表作である紫烟(しえん)荘や双鐘居(そうしょうきょ)などを取り上げ、若き日の堀口の活動や作品を知ることができる。◆詳しくはこちら

おすすめの記事

Houzzからのお知らせ

注目を集めた15のデザイン賞受賞作品【Best of Houzz 2023】

今年もBest of Houzzデザイン賞が発表されました。ユーザーの注目を集めた15の事例写真をご紹介します。

続きを読む

カラー

2023年のトレンドカラーは深紅色!インテリアにどう取り入れる?

パントン社の2023年トレンド色は「Viva Magenta(ビバ・マゼンタ)」に決定。Houzzの専門家にインテリアに取り入れる方法を聞きました。

続きを読む

専門家向け情報

家具の最新トレンド【ハイポイントマーケット2022】

米ノースカロライナ州ハイポイントで今秋行われた家具見本市。そこで見つけたトレンドは、スパイシーカラー、光沢のあるメタル素材、伝統的なフォルムでした。

続きを読む

トレンド

イギリスのインテリア見本市「デコレックス2022」から読み解く8つのトレンド

ロンドンで開催された見本市で、クリエイターたちの注目を集めた最新の素材、スタイル 、デザインをご紹介します

続きを読む

トレンド

チェルサイエ2022に見るバスルームの未来

カスタマイズ、カラフル、手触り、リラックスといったキーワードが並んだ今年のチェルサイエ。リラックスして五感を解き放てるバスルームに焦点が当てられました。

続きを読む

家を建てる

住まいづくりで問題視されているウッドショック。2022年現在の状況は?

文/安井俊夫

既に多くの方が、“ウッドショック”という言葉をご存じかと思います。日本国内で問題視されている、現在のウッドショックの影響を知り、ご自身の新築・改築計画へのアプローチを考えましょう。

続きを読む