異常気象を想定した家づくりを考える

世界中が気候変動の影響を受ける中、日本、インド、オーストラリアで、天災に備えて設計された住宅をご紹介します。

Preeti Singh

2022年8月12日

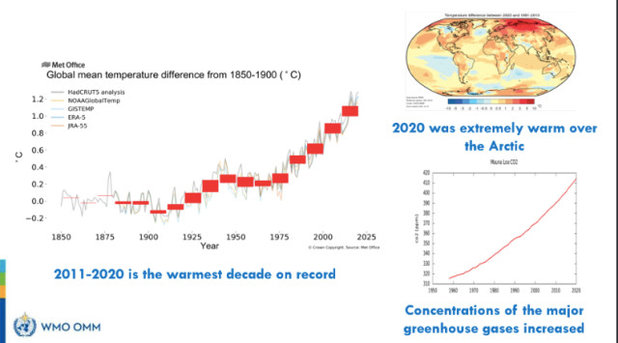

国連の世界気象機関(WMO)が、今年5月に発表した年次報告書「世界の気候の現状2021」によると、気候変動に関する4つの主要指標(温室効果ガス濃度、海面上昇、海洋熱、海洋酸性化)すべてにおいて、昨年の最高記録が更新されました。

同機関は「人の活動が陸、海、大気において地球規模の変化を引き起こしており、持続可能な開発と生態系に有害かつ長期的な影響を及ぼしていることを明確に示す兆候である」 と指摘。温暖化が世界中の異常気象を助長し、温室効果ガスの排出が地球を危機に追いやっていると警告しています。WMO事務局長のペッテリ・ターラス教授は先月の記者会見で、より激しく、頻繁におこる熱波が「新しい平常(ニューノーマル)になっている」と語っています。

同機関は「人の活動が陸、海、大気において地球規模の変化を引き起こしており、持続可能な開発と生態系に有害かつ長期的な影響を及ぼしていることを明確に示す兆候である」 と指摘。温暖化が世界中の異常気象を助長し、温室効果ガスの排出が地球を危機に追いやっていると警告しています。WMO事務局長のペッテリ・ターラス教授は先月の記者会見で、より激しく、頻繁におこる熱波が「新しい平常(ニューノーマル)になっている」と語っています。

2021年7月、アルテンアールのアルテンブルク地区(ドイツ)で発生した洪水。写真:Martin Seifert、CC0 1.0

予測不可能な異常気象の時代を迎え、デザインの議論も進化しています。持続可能性のみに焦点を当てるのではなく、レジリエンスの構築にも焦点を当てるようになっています。レジリエントデザイン研究所(Resilient Design Institute)は、レジリエンスとは「建物、ランドスケープ、コミュニティ、地域を意図的にデザインして自然災害や人為的災害に対応すること」と定義しています。つまり、上下水道や廃棄物処理への依存度を抑え、異常気象に耐えて立ち直れるように住宅を準備することを意味します。

このことを実現するために、世界中でさまざまな解決策が検討されています。たとえば、代々受け継がれてきた地域固有の頑丈な建築の作り方の採用から、現地で手に入る再生可能なエネルギー資源の利用、建築基準の改善、新素材の使用、パッシブデザイン技術や環境に配慮したアクティブシステムの導入などが挙げられます。ここでは、異常気象に直面している3つの地域で、どのようにレジリエンスへの取り組みが行われているか、事例をご紹介します。

インドの都市部における高温と洪水という二つの課題

地球の温暖化に伴い都市はさらに暑くなり、私たちの住まいや、急速に変化する都市環境の中で生存していけるかどうかに影響を与えています。国連環境計画は最近、この種のものでは初となる、持続可能な都市中心部の冷却戦略に関する包括的なガイド「暑さに打ち勝つ:都市のためのサステイナブルな冷却ハンドブック(Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities)」を発行しましたが、このガイドが都市に焦点を当てているのには以下のような理由があります。

都市はすでに周辺地域よりも気温が5℃以上も高い都市型ヒートアイランドとなっています。これは、都市がその密集したデザイン、構造、ネットワークによって、より多くの熱を閉じ込めるためです。熱は、一般的な建築素材であるアスファルトやセメントなどに吸収され、建物や自動車からも放射されます。さらに、緑地が減少し続けていることも影響しています。このハンドブックはこれ以上ないタイミングで公開されました。彼らの研究によると、都市部の気温は、世界平均の温暖化速度の2倍の速さで上昇しているのです。

予測不可能な異常気象の時代を迎え、デザインの議論も進化しています。持続可能性のみに焦点を当てるのではなく、レジリエンスの構築にも焦点を当てるようになっています。レジリエントデザイン研究所(Resilient Design Institute)は、レジリエンスとは「建物、ランドスケープ、コミュニティ、地域を意図的にデザインして自然災害や人為的災害に対応すること」と定義しています。つまり、上下水道や廃棄物処理への依存度を抑え、異常気象に耐えて立ち直れるように住宅を準備することを意味します。

このことを実現するために、世界中でさまざまな解決策が検討されています。たとえば、代々受け継がれてきた地域固有の頑丈な建築の作り方の採用から、現地で手に入る再生可能なエネルギー資源の利用、建築基準の改善、新素材の使用、パッシブデザイン技術や環境に配慮したアクティブシステムの導入などが挙げられます。ここでは、異常気象に直面している3つの地域で、どのようにレジリエンスへの取り組みが行われているか、事例をご紹介します。

インドの都市部における高温と洪水という二つの課題

地球の温暖化に伴い都市はさらに暑くなり、私たちの住まいや、急速に変化する都市環境の中で生存していけるかどうかに影響を与えています。国連環境計画は最近、この種のものでは初となる、持続可能な都市中心部の冷却戦略に関する包括的なガイド「暑さに打ち勝つ:都市のためのサステイナブルな冷却ハンドブック(Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities)」を発行しましたが、このガイドが都市に焦点を当てているのには以下のような理由があります。

都市はすでに周辺地域よりも気温が5℃以上も高い都市型ヒートアイランドとなっています。これは、都市がその密集したデザイン、構造、ネットワークによって、より多くの熱を閉じ込めるためです。熱は、一般的な建築素材であるアスファルトやセメントなどに吸収され、建物や自動車からも放射されます。さらに、緑地が減少し続けていることも影響しています。このハンドブックはこれ以上ないタイミングで公開されました。彼らの研究によると、都市部の気温は、世界平均の温暖化速度の2倍の速さで上昇しているのです。

画像:世界気象機構

インドでは、気温が急上昇し、都市部では雨水が頻繁にあふれています。Anagram Architectsの共同設立者である建築家・都市計画家のマダヴ・ラマン(Madhav Raman)さんは、「気候変動の影響で、インド亜大陸では、3日から30日間つづく大洪水レベルの洪水や猛烈な熱波が発生することがあります」と話します。

国際気候学会誌(International Journal of Climatology)に掲載された研究では、北西部、中部、南中部でさらに深刻な熱波が発生すると警告されています。最近では、ヒマラヤ山脈の麓や半島沿岸部などの脆弱な地域だけでなく、デリーやムンバイなどの密集した都市部でも、高潮やサイクロン、集中豪雨が頻繁に観測されており、人命や財産の損失につながっています。

災害に備えるために。住まいについて知っておきたいこと

インドでは、気温が急上昇し、都市部では雨水が頻繁にあふれています。Anagram Architectsの共同設立者である建築家・都市計画家のマダヴ・ラマン(Madhav Raman)さんは、「気候変動の影響で、インド亜大陸では、3日から30日間つづく大洪水レベルの洪水や猛烈な熱波が発生することがあります」と話します。

国際気候学会誌(International Journal of Climatology)に掲載された研究では、北西部、中部、南中部でさらに深刻な熱波が発生すると警告されています。最近では、ヒマラヤ山脈の麓や半島沿岸部などの脆弱な地域だけでなく、デリーやムンバイなどの密集した都市部でも、高潮やサイクロン、集中豪雨が頻繁に観測されており、人命や財産の損失につながっています。

災害に備えるために。住まいについて知っておきたいこと

Anagram Architects設計によるデリーの住宅は、厚い床と壁、断熱のためのボリュームのある空間、ルーバーの役割を果たす回転式パネル、猛暑時の換気を助ける縦のスリットなどを備えています。

ポツダム気候影響研究所(PIK)の科学者チームは、最近の研究速報で、さらに不規則で恐ろしく強い季節風について警告しています。この問題は、ライフスタイルや建設手法によって深刻さを増すといいます。ラマンさんは次のように述べています。「地下水が枯渇しているうえ、雨水が流れる吸水性の高い土壌を舗装してしまっています」。このように、都市へ流入する雨水により、暴風雨は災害レベルの状況を引き起こしてしまうのです。

歴史的に見ても、インドの伝統的な建築は、この国の暑い気候と戦うために、多くの「デザインツール」を使ってきました。中央の中庭、ベランダ付きの勾配のある屋根、壁のための格子細工のスクリーン(ジャリ)などは、インドの農村部や都市部の住宅に共通してデザインされ続けている要素です。KNS Architectsの共同設立者である建築家のカンハイ・ガンジー(Kanhai Gandhi)さんは、「都市部の建築家は、二重壁構造、ソーラーパネル、グリーン断熱材、クールルーフ(高反射素材の屋根)、低エネルギー設計、エネルギー効率の高い複層ガラス窓、土レンガやドライウォールの使用など、パッシブクーリング技術を採用するケースが増えています」と語ります。

ポツダム気候影響研究所(PIK)の科学者チームは、最近の研究速報で、さらに不規則で恐ろしく強い季節風について警告しています。この問題は、ライフスタイルや建設手法によって深刻さを増すといいます。ラマンさんは次のように述べています。「地下水が枯渇しているうえ、雨水が流れる吸水性の高い土壌を舗装してしまっています」。このように、都市へ流入する雨水により、暴風雨は災害レベルの状況を引き起こしてしまうのです。

歴史的に見ても、インドの伝統的な建築は、この国の暑い気候と戦うために、多くの「デザインツール」を使ってきました。中央の中庭、ベランダ付きの勾配のある屋根、壁のための格子細工のスクリーン(ジャリ)などは、インドの農村部や都市部の住宅に共通してデザインされ続けている要素です。KNS Architectsの共同設立者である建築家のカンハイ・ガンジー(Kanhai Gandhi)さんは、「都市部の建築家は、二重壁構造、ソーラーパネル、グリーン断熱材、クールルーフ(高反射素材の屋根)、低エネルギー設計、エネルギー効率の高い複層ガラス窓、土レンガやドライウォールの使用など、パッシブクーリング技術を採用するケースが増えています」と語ります。

Architecture Brioが設計したインドのアリバグにあるこの住宅では、見えないよう取り付けられた雨樋や雨水管から、金属製のチェーンを使って、雨水を貯水槽へ集めています。

集中豪雨に対抗するために、台座の高さを高くする、あるいは外壁や内壁を徹底的に防水するなどの方法が採用されています。また、ムンバイの設計事務所sP+aでは、洪水が起こりやすい地域に片持ち梁の建物を設計し、その下に窪みを設けて余分な雨水を受け止め、その雨水を地下水面に導くという初めての試みを行いました。

「インドの都市部の洪水に対処するためには、住宅の水循環全体を、閉じられた単純なループシステムできめ細かく計画する必要があります」とラマンさんは言います。「個人レベルでレジリエンスに向き合わなくてはいけません。家庭の水の排出をしっかり管理するためには、地元の住民福祉協会(RWA)とその地域の行政機関との間で基本契約を結ぶ必要があります」

集中豪雨に対抗するために、台座の高さを高くする、あるいは外壁や内壁を徹底的に防水するなどの方法が採用されています。また、ムンバイの設計事務所sP+aでは、洪水が起こりやすい地域に片持ち梁の建物を設計し、その下に窪みを設けて余分な雨水を受け止め、その雨水を地下水面に導くという初めての試みを行いました。

「インドの都市部の洪水に対処するためには、住宅の水循環全体を、閉じられた単純なループシステムできめ細かく計画する必要があります」とラマンさんは言います。「個人レベルでレジリエンスに向き合わなくてはいけません。家庭の水の排出をしっかり管理するためには、地元の住民福祉協会(RWA)とその地域の行政機関との間で基本契約を結ぶ必要があります」

東京の川沿いに建つこの家は、復旧や避難の際の水害を考慮して設計されました。ヨガインストラクターが所有するこの一戸建て住宅は、1階が水害に遭っても復旧しやすいように、土間が設けられています。

日本における水害と、浸水対策を施した家づくり

近年、日本を襲う台風や大雨はかつてないほど激しくなっており、気候変動の影響も無視できなくなっています。

気象庁によると、過去10年間(2012年〜2021年)で、日本の1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加しており、統計期間の最初の10年間(1976年〜1985年)の平均発生回数と比較して約1.4倍に増加しているそうです。

国土交通省は、2019年の水害による被害額が約2兆1,800億円となり、1958年の統計開始以来、津波以外の水害による被害額としては過去最大となったことを発表しています。また同省によると、2020年には、山形県、熊本県、大分県において、統計開始以来最大の被害額となっています。

日本における水害と、浸水対策を施した家づくり

近年、日本を襲う台風や大雨はかつてないほど激しくなっており、気候変動の影響も無視できなくなっています。

気象庁によると、過去10年間(2012年〜2021年)で、日本の1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加しており、統計期間の最初の10年間(1976年〜1985年)の平均発生回数と比較して約1.4倍に増加しているそうです。

国土交通省は、2019年の水害による被害額が約2兆1,800億円となり、1958年の統計開始以来、津波以外の水害による被害額としては過去最大となったことを発表しています。また同省によると、2020年には、山形県、熊本県、大分県において、統計開始以来最大の被害額となっています。

リビング・ダイニングとキッチンは2階にあり、1階が浸水しても使用できるようになっています。

「地球温暖化により海面気温が上昇しているため、台風の勢力が過去と比較して大きくなる傾向があります」と、 小笠原正豊建築設計事務所の代表で建築家の小笠原正豊さんは言います。そして、「豪雨により川の水が堤防を越えてあふれ出す「外水氾濫」とともに、市街地に降った大雨が地表にあふれる「内水氾濫」も、日本における水害の特徴と言えるでしょう」と続けます。

家づくりを考える際には、ハザードマップを十分に吟味し、危険性が高い地域には住宅を計画しないことが重要になると小笠原さんは言います。また、かさ上げ(盛り土)、高床、囲むこと、そして建物防水の4つが、水害への有効な対策であるとも指摘します。日本建築学会などでは、激甚化する水害に対抗することを模索するより、浸水被害を受けた後にいかに速やかに復旧を行うかについて検討が進められているそうです。

「各室の優先順位を丁寧に分析して配置・計画することによって、仮に浸水したとしても早く復旧可能な家づくりをすることができるでしょう」(小笠原さん)

「地球温暖化により海面気温が上昇しているため、台風の勢力が過去と比較して大きくなる傾向があります」と、 小笠原正豊建築設計事務所の代表で建築家の小笠原正豊さんは言います。そして、「豪雨により川の水が堤防を越えてあふれ出す「外水氾濫」とともに、市街地に降った大雨が地表にあふれる「内水氾濫」も、日本における水害の特徴と言えるでしょう」と続けます。

家づくりを考える際には、ハザードマップを十分に吟味し、危険性が高い地域には住宅を計画しないことが重要になると小笠原さんは言います。また、かさ上げ(盛り土)、高床、囲むこと、そして建物防水の4つが、水害への有効な対策であるとも指摘します。日本建築学会などでは、激甚化する水害に対抗することを模索するより、浸水被害を受けた後にいかに速やかに復旧を行うかについて検討が進められているそうです。

「各室の優先順位を丁寧に分析して配置・計画することによって、仮に浸水したとしても早く復旧可能な家づくりをすることができるでしょう」(小笠原さん)

2020年1月に豪ニューサウスウェールズ州のカンガルー・バレーを襲った山火事の被災エリアに、ニック・ターナー(Nick Turner)さんの自宅もありました。しかし、山火事は回避できないと覚悟して、強い家づくりをしたので、準備は万端でした。彼の家は、堅牢なオフグリッド電源システムと水タンクを備え、山火事に強い素材を使用しています。

オーストラリアにおける山火事リスクの軽減

Julie Firkin Architectsのディレクター、ジュリー・ファーキン(Julie Firkin)さんは、「極端な高温と山火事引き起こす極端な気候条件がオーストラリアの異常気象の2大課題です」と語ります。ファーキンさんの設計した山火事に強い住宅は、2009年のブラックサタデーの山火事の後、「ブッシュファイヤーホームズサービス」という、森林火災後の住宅づくりをサポートする有志の建築家による組織から紹介されたものです。

ファーキンさんはこのテーマで広く教鞭を取ってきています。「さらに、洪水を引き起こすような集中豪雨にも直面していますし、北部地域では熱帯サイクロンの強度が増し、南部地域では干ばつが増えています。また、極端な海面上昇がより頻繁に起こり、海岸の浸食や浸水を引き起こしていることも考慮する必要があります」と語ります。

「2009年のブラックサタデーの山火事の後、ビクトリア州の建築は、山火事が発生しやすい地域での建物の建設に関する新しいオーストラリア規格AS 3959-2009(国全体で適用)を導入し、山火事の脅威に着実に対応してきました。この規格では、敷地内の山火事のリスクを定量化する方法を定めています。そして、その山火事のリスクレベルを軽減するための最低限の建設基準が示されています」とファーキンさんは言います。

また、州ごとの規定もあります。「2017年以降、山火事管理地域規制(Bushfire Management Overlay)ビクトリア州基本計画条項44.06(Victoria Planning Provision 44.06)の変更が施行され、山火事が発生しやすい一部の地域で新築住宅の建設が可能かの判断が大幅に変わることになりました。例えば、広大な面積の国立公園に隣接する小さな敷地では、建物を巻き込む可能性のある火源から必要なセットバックを実現できない場合があり、これは人命に関わる許容できないリスクと見なされるようになりました」(ファーキンさん)

オーストラリアにおける山火事リスクの軽減

Julie Firkin Architectsのディレクター、ジュリー・ファーキン(Julie Firkin)さんは、「極端な高温と山火事引き起こす極端な気候条件がオーストラリアの異常気象の2大課題です」と語ります。ファーキンさんの設計した山火事に強い住宅は、2009年のブラックサタデーの山火事の後、「ブッシュファイヤーホームズサービス」という、森林火災後の住宅づくりをサポートする有志の建築家による組織から紹介されたものです。

ファーキンさんはこのテーマで広く教鞭を取ってきています。「さらに、洪水を引き起こすような集中豪雨にも直面していますし、北部地域では熱帯サイクロンの強度が増し、南部地域では干ばつが増えています。また、極端な海面上昇がより頻繁に起こり、海岸の浸食や浸水を引き起こしていることも考慮する必要があります」と語ります。

「2009年のブラックサタデーの山火事の後、ビクトリア州の建築は、山火事が発生しやすい地域での建物の建設に関する新しいオーストラリア規格AS 3959-2009(国全体で適用)を導入し、山火事の脅威に着実に対応してきました。この規格では、敷地内の山火事のリスクを定量化する方法を定めています。そして、その山火事のリスクレベルを軽減するための最低限の建設基準が示されています」とファーキンさんは言います。

また、州ごとの規定もあります。「2017年以降、山火事管理地域規制(Bushfire Management Overlay)ビクトリア州基本計画条項44.06(Victoria Planning Provision 44.06)の変更が施行され、山火事が発生しやすい一部の地域で新築住宅の建設が可能かの判断が大幅に変わることになりました。例えば、広大な面積の国立公園に隣接する小さな敷地では、建物を巻き込む可能性のある火源から必要なセットバックを実現できない場合があり、これは人命に関わる許容できないリスクと見なされるようになりました」(ファーキンさん)

9時間にわたり、復旧チームはターナーさんの財産を守るために奮闘しました。3つの水槽に接続された「ハロ(halo)」と呼ばれる散水システムを稼働させ続け、燃え盛る炎に包まれた家の周囲をずぶ濡れ状態にしたのです。周りの地域は破壊されてしまいましたが、ターナーさんの綿密な計画とチームの努力により、家は無事でした。

オーストラリアのデザイン界では、建築物に不燃材料(レンガ、コンクリート、スチール、ファイバーセメントシート)を使用すること、シンプルな外形の住宅を設計すること(メンテナンスが容易で、燃えやすいゴミ等を排除することができるため)、日除けやシャッターを使用して放射熱から住宅を守ることが好まれているそうです。

「これから家を建てる人には、土地を購入する前に山火事管理地域規制(Bushfire Management Overlay、BMO)がかかっているかどうかを調べ、設計にかかる規制に詳しい建築家と一緒にプロジェクトを進めることをお勧めします。安全性を確保しつつ、自然環境に配慮した美しいデザインソリューションを実現することは可能だと思います」とファーキンさんは語ります。

レジリエントデザインへの移行

暑さ、火事、洪水といった世界的なテーマが地域ごとにさまざまな形で繰り返され、世界中の住宅建築が試練にさらされています。極端な気候変動がデザインや住宅建設の方針を進化させていく中で、個々の住宅所有者、住宅供給者や設計デザイン関係者、政府の意思決定者には、安全でレジリエンスのある住宅建設のために、情報に基づいた責任のある選択をする必要があるでしょう。

防災の記事を読む

家づくりのヒントを読む

Houzzで住まいの専門家を探す

オーストラリアのデザイン界では、建築物に不燃材料(レンガ、コンクリート、スチール、ファイバーセメントシート)を使用すること、シンプルな外形の住宅を設計すること(メンテナンスが容易で、燃えやすいゴミ等を排除することができるため)、日除けやシャッターを使用して放射熱から住宅を守ることが好まれているそうです。

「これから家を建てる人には、土地を購入する前に山火事管理地域規制(Bushfire Management Overlay、BMO)がかかっているかどうかを調べ、設計にかかる規制に詳しい建築家と一緒にプロジェクトを進めることをお勧めします。安全性を確保しつつ、自然環境に配慮した美しいデザインソリューションを実現することは可能だと思います」とファーキンさんは語ります。

レジリエントデザインへの移行

暑さ、火事、洪水といった世界的なテーマが地域ごとにさまざまな形で繰り返され、世界中の住宅建築が試練にさらされています。極端な気候変動がデザインや住宅建設の方針を進化させていく中で、個々の住宅所有者、住宅供給者や設計デザイン関係者、政府の意思決定者には、安全でレジリエンスのある住宅建設のために、情報に基づいた責任のある選択をする必要があるでしょう。

防災の記事を読む

家づくりのヒントを読む

Houzzで住まいの専門家を探す

おすすめの記事

リフォーム・リノベーションのヒント

木造住宅の耐震リフォームの際に知っておきたいこと

文/中西ヒロツグ

耐震性の確保は、安全な住まいのために不可欠です。自宅の耐震補強のリフォームを考えた時に踏まえておきたいポイントをご説明します。

続きを読む

家づくりのヒント

災害に備えるために。住まいについて知っておきたいこと

文/志田茂

いざという時に冷静な判断をするためには、家が建っている土地や地域、家のメンテナンスの必要性などについて知っておくことが重要です。基本としてふまえておきたいことをお伝えします。

続きを読む

片付け

片付け収納の観点から考える防災対策とは

文/新倉暁子

大きな災害が起こり、今、できることは何だろう? と誰もが考えていると思います。そのひとつとして、住まいの防災対策についてぜひもう一度おさらいをしてください。

続きを読む

家づくりのヒント

災害に強い住まいづくりで知っておきたい基本ポイント

家づくりをする際には、地震だけではなく、水害リスクもふまえなくてはいけません。専門家ではない私たちが知っておくべきこととは?

続きを読む

ニュース

西日本豪雨から1年。「板倉構法」の仮設住宅が示す可能性

昨年7月、西日本豪雨で被災した岡山県に、東日本大震災の被災地から木造の応急仮設住宅が移設されました。「板倉構法」だったからこそ、迅速な再利用が可能になったようです。

続きを読む

温暖化による大型台風と洪水、地震、夏の高温多湿など我が国は「災害大国」と言っても過言ではないでしょう。それらを考慮したデザインの「心強い住宅」の必要性を感じます。