コメント

アンティーク家具の木材について知る 3:マホガニー材

家具に使われるポピュラーな木材の種類それぞれについて解説するシリーズ、今回は世界の銘木に数えられているマホガニー材。18世紀初め、瞬く間に大ブレイクした希少木材の歴史とストーリーをお届けします。

西谷典子|Noriko Nishiya

2016年3月24日

このシリーズでは、アンティーク家具についてのベーシックな知識を深めていただくために、主要な木材の特徴についてご説明します。家具に使われている木材の材質、デザインの発展や歴史背景との関連、価値の見分け方やメンテナンス方法など、ぜひ参考になさってください。

世界的な銘木と言われるマホガニー。18世紀にヨーロッパにもたらされてすぐ、貴族の間で大ブレイクした木材で、現在でも高級家具やギター、ヨットの内装などにも使われています。今回は、この素晴らしいマホガニー材のクオリティの高さと、その歴史について解説したいと思います。

植民地で見つかった高級木材

カリブ海がある西インド諸島のキューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコ、ジャマイカ産のマホガニーは学名 ‘Swietenia mahogany’ と呼ばれるセンダン科マホガニーに属し、この種はいわゆる「キューバン・マホガニー」「スパニッシュ・マホガニー」と呼ばれ、マホガニー材の中でも最高級のものとされています。もうひとつ、ホンジュラス産のマホガニーもあり、こちらは学名 ‘Swietenia macrophylla’ という、また違った種類。前者に比べて若干質は落ちると言われていますが、この2種類のマホガニーを追いかけて、欧米列強は18世紀から200年ほどの間に自国の植民地で、マホガニー材の「爆買い」ならぬ「爆伐採」をすることになります。

カリブ海がある西インド諸島のキューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコ、ジャマイカ産のマホガニーは学名 ‘Swietenia mahogany’ と呼ばれるセンダン科マホガニーに属し、この種はいわゆる「キューバン・マホガニー」「スパニッシュ・マホガニー」と呼ばれ、マホガニー材の中でも最高級のものとされています。もうひとつ、ホンジュラス産のマホガニーもあり、こちらは学名 ‘Swietenia macrophylla’ という、また違った種類。前者に比べて若干質は落ちると言われていますが、この2種類のマホガニーを追いかけて、欧米列強は18世紀から200年ほどの間に自国の植民地で、マホガニー材の「爆買い」ならぬ「爆伐採」をすることになります。

ウォールナット材に代わる人気

16世紀にはスペインも西インド諸島へたどり着いて植民地としていたので、早くからマホガニーについては知られていたのですが、ヨーロッパではマホガニー材は主に、船やカヌーを作るためだけに使われていたようです。17世紀に入っても家具の流行は依然、オーク材やウォールナット材のもの中心で、しかも輸入した木材には高い税がかけられていたこともあり、マホガニー材にスポットライトが当たることはまだまだありませんでした。ところが、1709年の冬の大寒波によりウォールナット材がヨーロッパで激減し、輸出大国だったフランスもウォールナット輸出禁止措置を取ったため、それに代わるマホガニー材がヨーロッパでも少しずつ使われるようになりました。たとえばイギリスでは、1721年に木材の輸入税が撤廃になったことを皮切りに、インテリア・家具業界はマホガニー材一色になっていくのです。

16世紀にはスペインも西インド諸島へたどり着いて植民地としていたので、早くからマホガニーについては知られていたのですが、ヨーロッパではマホガニー材は主に、船やカヌーを作るためだけに使われていたようです。17世紀に入っても家具の流行は依然、オーク材やウォールナット材のもの中心で、しかも輸入した木材には高い税がかけられていたこともあり、マホガニー材にスポットライトが当たることはまだまだありませんでした。ところが、1709年の冬の大寒波によりウォールナット材がヨーロッパで激減し、輸出大国だったフランスもウォールナット輸出禁止措置を取ったため、それに代わるマホガニー材がヨーロッパでも少しずつ使われるようになりました。たとえばイギリスでは、1721年に木材の輸入税が撤廃になったことを皮切りに、インテリア・家具業界はマホガニー材一色になっていくのです。

大英帝国の「三角貿易」で

イギリスからは工業製品を植民地の西アフリカに送り込み、その地から奴隷を乗せて西インド諸島に送り、そこでコットン、砂糖、マホガニーを乗せて戻る、という三角貿易により、大英帝国は巨額の富を得ていました。最初のうちは西インド諸島からもたらされるコットンがあまりにも軽いので、船底にマホガニー材を詰め込んでバランスをとりながら航海していた、という話もあるそうです。それも1721年以降、輸出量は倍増していきます。

イギリスからは工業製品を植民地の西アフリカに送り込み、その地から奴隷を乗せて西インド諸島に送り、そこでコットン、砂糖、マホガニーを乗せて戻る、という三角貿易により、大英帝国は巨額の富を得ていました。最初のうちは西インド諸島からもたらされるコットンがあまりにも軽いので、船底にマホガニー材を詰め込んでバランスをとりながら航海していた、という話もあるそうです。それも1721年以降、輸出量は倍増していきます。

締まった木目、頑丈なのに軽い理想の材質

マホガニーの魅力は、その締まった木目や優れた耐久性にあります。しかも木目が平均で長さをキープしたままスライスすることができ、しかも軽いので、たとえば一枚板のエクステンション・ダイニングテーブルなど、それまで望めなかったアイテムも作れるようになりました。マホガニー材は不思議なことに、木目が締まっているにもかかわらず大変軽量で、材質はやわらかく、しかも頑丈。家具の彫刻職人にとっては、美しい家具を作れるうってつけの材料だったわけです。

マホガニーの魅力は、その締まった木目や優れた耐久性にあります。しかも木目が平均で長さをキープしたままスライスすることができ、しかも軽いので、たとえば一枚板のエクステンション・ダイニングテーブルなど、それまで望めなかったアイテムも作れるようになりました。マホガニー材は不思議なことに、木目が締まっているにもかかわらず大変軽量で、材質はやわらかく、しかも頑丈。家具の彫刻職人にとっては、美しい家具を作れるうってつけの材料だったわけです。

家具デザインやスタイルへの影響

それまでオークや堅いウォールナットではなかなか出せなかった、より繊細なデザインやカーブなども彫刻で表現できるようになり、マホガニーの登場で、家具の形そのものがあっという間にスリムになっていきます。このマホガニーの利点を生かしたのが、18世紀のカリスマ家具デザイナー、トーマス・チッペンデールだったわけですが、マホガニー材がなければ彼の成功もあり得ず、ヘッペルホワイト、シェラトン達がデザインしたシンプルなネオクラシックスタイルの家具も存在しなかったかもしれません。

それまでオークや堅いウォールナットではなかなか出せなかった、より繊細なデザインやカーブなども彫刻で表現できるようになり、マホガニーの登場で、家具の形そのものがあっという間にスリムになっていきます。このマホガニーの利点を生かしたのが、18世紀のカリスマ家具デザイナー、トーマス・チッペンデールだったわけですが、マホガニー材がなければ彼の成功もあり得ず、ヘッペルホワイト、シェラトン達がデザインしたシンプルなネオクラシックスタイルの家具も存在しなかったかもしれません。

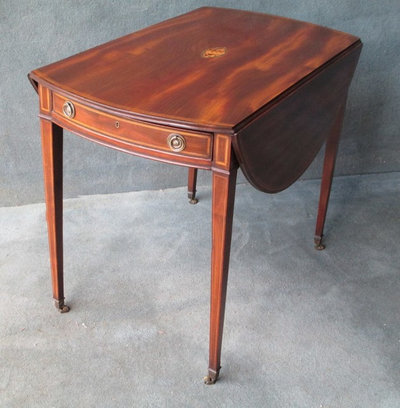

1700年代後半になると優美な曲線を特徴とするロココ時代から、シンプルなデザインが再興するネオクラシック(新古典主義)時代に入ります。その当時の人気デザイナー、ヘッペルホワイトやシェラトンのマホガニー家具には、「インレイ(inlay)」と呼ばれる象嵌が入ったデザインがよく使われました。シンプルなフォルムの家具にアウトラインを入れることで、よりいっそう家具の形が引き締まり、シャープに見せるのが目的だったようです。また、ヴィクトリアン時代のすぐ後のエドワーディアン時代(1901~1910年)には、「シェラトン・リバイバル」と呼ばれる、彼のインレイの入ったシンプルなネオクラシックデザインのマホガニー家具が再びブームとなりました。

この「インレイ」という技法はよく「マーケットリー(marketery)」(寄木細工のような技法)と混同されやすいのですが、基本的にソリッドの木をくりぬいて作った空洞に、木片やマザーオブパールなどをはめ込むのがインレイの作り方です。なかにはあらかじめ作ったマーケットリーをはめ込む、という意味で「マーケットリー・インレイ」という言い方をされる場合もありますが、どちらかといえばマホガニーに施されるものは直線的なデザインのインレイが多いようです。

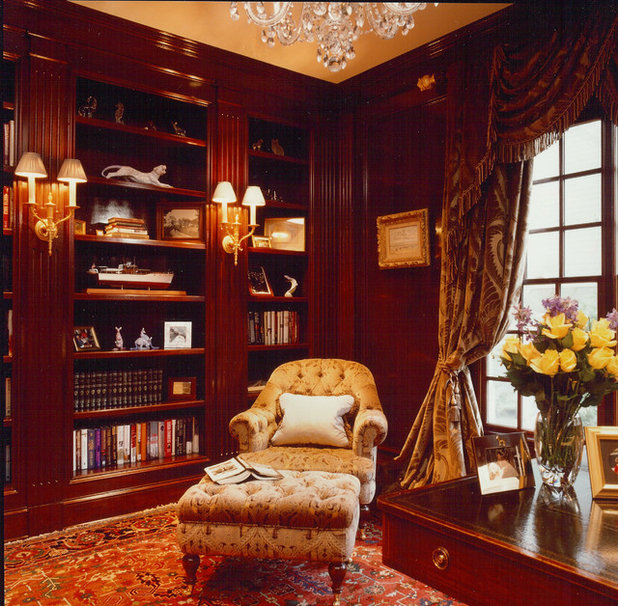

贅沢な壁材、床材としても

また、マホガニー材は収縮や歪みも少ないため、家具のほか、フロアや壁のパネルとしても多く使われました。1749年にロンドンのメイフェアに建てられたチェスターフィールド公のお屋敷にも、マホガニーの腰板がたくさん使われていて、彼が「ロンドン一の書斎」と自負していた自邸の書斎ももちろん、マホガニー材のパネルルームでした。このエキゾチックで高価な新しい木材を、イギリスの貴族やお金持ちは競い合うようにインテリアに使い始めたのです。

また、マホガニー材は収縮や歪みも少ないため、家具のほか、フロアや壁のパネルとしても多く使われました。1749年にロンドンのメイフェアに建てられたチェスターフィールド公のお屋敷にも、マホガニーの腰板がたくさん使われていて、彼が「ロンドン一の書斎」と自負していた自邸の書斎ももちろん、マホガニー材のパネルルームでした。このエキゾチックで高価な新しい木材を、イギリスの貴族やお金持ちは競い合うようにインテリアに使い始めたのです。

あっという間に希少木材に

ジョージアン時代の初期、1720年代から、イギリスでは主にジャマイカからマホガニーを輸入していましたが、「爆伐採」を続けた40年後には、当然のごとくジャマイカからはマホガニーは消えてしまいました。1765年頃から、徐々にホンジュラス産のものにシフトしていき、19世紀からはメキシコやアフリカなどさまざまな国から、「キューバン・マホガニー」のクオリティに似たマホガニー材を輸入しました。過去の爆伐採で消滅したマホガニー材を保護するために、世界中でマホガニーの伐採や輸出に厳しい規制がかけられているにもかかわらず、この「森のゴールド」と呼ばれる人気材は、現在も密輸で取引されているものもあるのだそうです。

ジョージアン時代の初期、1720年代から、イギリスでは主にジャマイカからマホガニーを輸入していましたが、「爆伐採」を続けた40年後には、当然のごとくジャマイカからはマホガニーは消えてしまいました。1765年頃から、徐々にホンジュラス産のものにシフトしていき、19世紀からはメキシコやアフリカなどさまざまな国から、「キューバン・マホガニー」のクオリティに似たマホガニー材を輸入しました。過去の爆伐採で消滅したマホガニー材を保護するために、世界中でマホガニーの伐採や輸出に厳しい規制がかけられているにもかかわらず、この「森のゴールド」と呼ばれる人気材は、現在も密輸で取引されているものもあるのだそうです。

マホガニー材の品質の見分け方

さて、「キューバン・マホガニー」と、それ以降の別の地域産のマホガニーの違いについて少しお話しします。これはアンティークディーラーでも見分けるのが難しい場合もあるのですが、見比べてみるとキューバ産のマホガニー(写真)の方が、目が詰まっておりまっすぐで、ゆっくり育っただけに木目がやわらかく上品に見えます。また、マホガニー材の良し悪しの判断基準は木のそのものの色にもありますが、ジョージアン時代初期のマホガニーほど濃い赤茶色をしています。この時代のマホガニー材を磨く際には赤茶のレンガの灰で木の表面の穴を埋めていたそうですが、ヴィクトリアン時代に入ってしばらくの19世紀半ば以降には、クオリティも変わり始め、埋める粉もチョークのような白いものに少しずつ変わっていきました。

さて、「キューバン・マホガニー」と、それ以降の別の地域産のマホガニーの違いについて少しお話しします。これはアンティークディーラーでも見分けるのが難しい場合もあるのですが、見比べてみるとキューバ産のマホガニー(写真)の方が、目が詰まっておりまっすぐで、ゆっくり育っただけに木目がやわらかく上品に見えます。また、マホガニー材の良し悪しの判断基準は木のそのものの色にもありますが、ジョージアン時代初期のマホガニーほど濃い赤茶色をしています。この時代のマホガニー材を磨く際には赤茶のレンガの灰で木の表面の穴を埋めていたそうですが、ヴィクトリアン時代に入ってしばらくの19世紀半ば以降には、クオリティも変わり始め、埋める粉もチョークのような白いものに少しずつ変わっていきました。

登場当初、マホガニーは富裕層の家具の木材として使われていましたが、ヴィクトリアン時代後半になるとさまざまなクオリティの木材、またマホガニーの遠縁のような木材も輸入されるようになり、その違いがよくわからない一般庶民に対して「質のよいマホガニー」と称して売られるようになります。実際に、表面にマホガニーの突板を使っているだけで、枠はパイン材というヴィクトリアンの家具も時々あります。パイン材はもともと乾燥に弱い材質なので、マホガニー材のせいというよりもこの内側の枠のために、家具がひび割れるケースもあるのです。残念ながら19世紀後半以降に輸入されたマホガニーほど、木材を早く成長させ、しかも長く乾かさないという品質の悪さで、家具がひび割れるケースが多いのです。

「ブラウンファニチャー」と総称される、マホガニー材をはじめとするアンティーク家具は、ヨーロッパでは現在、若干人気が衰え、価格も以前と比べると悲しいほど落ちているものもあります。しかし、特にジョージアン時代初期のマホガニーのクオリティの高さは、現在では手に入れることのできないほど素晴らしいものです。マホガニー材の美点をすべて活かし、シンプルなフォルムに贅を尽くしたこの時代の家具は、現在のインテリアにもタイムレスにマッチします。手に入れられた方はぜひ、永久保存の家具として、その成り立ちと歴史とともに味わいながら継承していってください。

こちらもあわせて

自分らしさを形にできるオーダー家具という選択

- オーダー家具の専門家を探す

- 家具修繕の専門家を探す

- 家具・インテリア雑貨の専門店を探す

こちらもあわせて

自分らしさを形にできるオーダー家具という選択

- オーダー家具の専門家を探す

- 家具修繕の専門家を探す

- 家具・インテリア雑貨の専門店を探す

おすすめの記事

リビングの記事

ソファのサイズ選びの基本とバランスのよいレイアウトとは?

壁に寄せる? 部屋の真ん中に置く? 2人掛けと3人掛けのどちらがいいの? 1人掛けやアームチェア、オットマンとの組み合わせは? ソファのベストな配置について考えてみましょう。

続きを読む

コーディネート・スタイリング

床と家具の木の色を揃えずに、バランスよく見せる7つの方法

ナチュラルな木目を活かした家具をフローリングの部屋に置くとき、木の色を同じに揃えなければと思い込んでいませんか? 濃さや質感が違っても、素敵にまとめる方法はいろいろあります。

続きを読む

インテリア

造作家具と置き家具、どちらを選ぶ?それぞれのメリット・デメリットとは

壁に固定し、空間と一体にするかたちで造り付ける「造作家具」と、そのまま空間に置いて使う「置き家具」。それぞれの特徴とメリット・デメリットを、インテリアのプロが解説します。

続きを読む

コーディネート・スタイリング

世界に一つだけのお気に入り、プロに作ってもらうオーダーメイドアイテム

自分にぴったりのものが見つからないなら、希望を伝えてオーダーメイドで作ってもらう手があります。専門家が親身に相談にのってくれるでしょう。

続きを読む

インテリア

ソファライフが快適になる!サイドテーブルのアイデア

ソファで過ごす時間をもっと快適にしたいなら、サイドテーブルをプラスするのがおすすめ。インテリアコーディネーターが、サイドテーブルの選び方や組み合わせ方のコツもご紹介します。

続きを読む