コメント

平面図、模型、3D間取り図……。家づくりのプレゼンで建築家が使用するツールの種類

専門家がオーナーへのプレゼンの際に使うさまざまなツール。その種類や内容、使う時期について、現役建築家がご説明します。

安井俊夫

2022年12月15日

天工舎一級建築士事務所主宰。神奈川県小田原市に事務所を構え、住宅や店舗などの設計監理業務を行っています。書評やコラムなども執筆中。

家づくりの際、建築家から計画の提案を受ける日は、朝から期待が高まるというもの。ワクワクドキドキしながら打ち合わせのテーブルに着くと、目の前に広げられる図面や模型。この家がどんな家なのかを熱く語る建築家……。こんな打ち合わせの場面を「プレゼンテーション」略して「プレゼン」と呼びます。

○プレゼンとは

依頼者からの相談を受けたあと、建築家は家づくりについて考えます。あれこれと悩んで考えた計画を提案する打ち合わせの場のことをプレゼンと呼びます。その際に利用する提案ツールが、図面や模型、パースです。

依頼者からの相談を受けたあと、建築家は家づくりについて考えます。あれこれと悩んで考えた計画を提案する打ち合わせの場のことをプレゼンと呼びます。その際に利用する提案ツールが、図面や模型、パースです。

○プレゼンの基本は図面

提案している家の骨格を形づくるのは、あくまでも平面・立面・断面図と言った基本的な図面です。そして一度確定した家の骨格は設計が完了するまで、大きく変わってはいけない大切な部分となります。つまり初めてのプレゼンでは、この骨格を理解してもらい、受け入れていただくことが何よりも大切なのです。

反対に、依頼者の立場でいえば、建築家が考えた家の骨格は、自分たちの暮らし方や嗜好に合っているのだろうか、そのセンスや価値観に共感を覚えることが出来るのだろうかと言う点を見極め、感じ取ることが大切です。

提案している家の骨格を形づくるのは、あくまでも平面・立面・断面図と言った基本的な図面です。そして一度確定した家の骨格は設計が完了するまで、大きく変わってはいけない大切な部分となります。つまり初めてのプレゼンでは、この骨格を理解してもらい、受け入れていただくことが何よりも大切なのです。

反対に、依頼者の立場でいえば、建築家が考えた家の骨格は、自分たちの暮らし方や嗜好に合っているのだろうか、そのセンスや価値観に共感を覚えることが出来るのだろうかと言う点を見極め、感じ取ることが大切です。

○プレゼン模型とスタディ模型

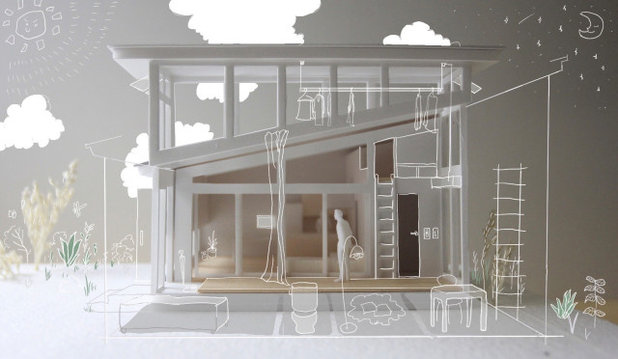

図面の提案は大切だとご説明しましたが、平面・立面・断面図だけで、家のイメージを描くことは難しいものです。そのことは提案する建築家も理解しているため、少しでも理解を深めてもらうために、「プレゼン模型」と呼ばれる建築模型を制作します。

また、依頼者に見せる模型ではなく、建築家自身が家の形を再確認し、問題点の有無を理解するためにつくる模型を「スタディ模型」と呼びます。建築家自身が自分の頭の中にあるイメージを、より固めていくためにつくる物なので、依頼者が目にすることはほとんどないでしょう。

図面の提案は大切だとご説明しましたが、平面・立面・断面図だけで、家のイメージを描くことは難しいものです。そのことは提案する建築家も理解しているため、少しでも理解を深めてもらうために、「プレゼン模型」と呼ばれる建築模型を制作します。

また、依頼者に見せる模型ではなく、建築家自身が家の形を再確認し、問題点の有無を理解するためにつくる模型を「スタディ模型」と呼びます。建築家自身が自分の頭の中にあるイメージを、より固めていくためにつくる物なので、依頼者が目にすることはほとんどないでしょう。

○外観模型と内観模型

つくられる模型は「外観模型」と「内観模型」の2つに分けられます。外観模型は敷地のどの位置に、どのような形の家が建つのかを理解してもらうためのもので、色の付いていない白い模型と、色や素材の質感を出した着色模型の2種類があります。駐車スペースや庭との関係性も、外観模型があるとイメージしやすいはずです。

内観模型は、部屋のつながり方や位置関係を、図面以上に理解することができる模型です。内外いずれの模型の場合でも、縦・横・斜めあるいは真上から眺めることができるので、提案された建物をより具体的にイメージできるでしょう。

つくられる模型は「外観模型」と「内観模型」の2つに分けられます。外観模型は敷地のどの位置に、どのような形の家が建つのかを理解してもらうためのもので、色の付いていない白い模型と、色や素材の質感を出した着色模型の2種類があります。駐車スペースや庭との関係性も、外観模型があるとイメージしやすいはずです。

内観模型は、部屋のつながり方や位置関係を、図面以上に理解することができる模型です。内外いずれの模型の場合でも、縦・横・斜めあるいは真上から眺めることができるので、提案された建物をより具体的にイメージできるでしょう。

私は、初めてのプレゼンの際には、白い外観模型をお見せすることが多いです。初めから色や素材感を印象付け、提案した家の本質的な部分とは違う嗜好で判断されてしまう、というのを避けたいと考えているからです。

ですが建築家の中には、第一案からしっかりと造り込んだ模型を製作して、提案される方もいます。製作に時間が掛かっているに違いないと感心させられますし、そんな模型を提案された依頼者も、さぞ満足されることでしょう。

ですが建築家の中には、第一案からしっかりと造り込んだ模型を製作して、提案される方もいます。製作に時間が掛かっているに違いないと感心させられますし、そんな模型を提案された依頼者も、さぞ満足されることでしょう。

○模型のサイズ:1/100と1/50

模型の大きさですが、1/100サイズの模型の場合、おそらく屋根を取り外すことはできないと思います。つくり方の問題なので、「絶対に不可能」というわけではありませんが、サイズ的に小さいのでつくりにくく、つくっても分かりづらいいからでしょう。結果的に屋根を接着した模型として、完成させてしまうと思います。

もし屋根を取り外して2階を上から覗き込み、室内の壁や扉が分かるような模型をつくろうとする際には、1/50サイズの模型が適当だと思います。適度な大きさなので室内をイメージしやすいですし、つくりやすい大きさだからです。ただし、計画する家の大きさが30坪から40坪程度の家ならば25cm四方の大きさとなるため、持ち運びには不便ですし、飾っておくには場所を取るかもしれません。

模型の大きさですが、1/100サイズの模型の場合、おそらく屋根を取り外すことはできないと思います。つくり方の問題なので、「絶対に不可能」というわけではありませんが、サイズ的に小さいのでつくりにくく、つくっても分かりづらいいからでしょう。結果的に屋根を接着した模型として、完成させてしまうと思います。

もし屋根を取り外して2階を上から覗き込み、室内の壁や扉が分かるような模型をつくろうとする際には、1/50サイズの模型が適当だと思います。適度な大きさなので室内をイメージしやすいですし、つくりやすい大きさだからです。ただし、計画する家の大きさが30坪から40坪程度の家ならば25cm四方の大きさとなるため、持ち運びには不便ですし、飾っておくには場所を取るかもしれません。

○パース

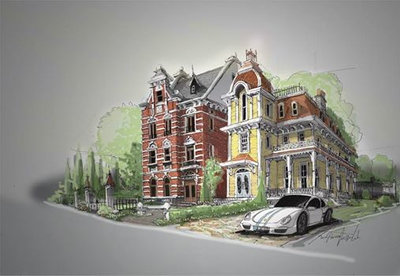

バースとは、建物の内外を絵によって表現した完成予想図のことです。昔は手書きで描かれていましたが、今はCGで描かれることも多く、敷地周辺の実際の様子を画像として取り込むことも可能なので、計画地に家を建てた様子をリアルに表現できます。

バースとは、建物の内外を絵によって表現した完成予想図のことです。昔は手書きで描かれていましたが、今はCGで描かれることも多く、敷地周辺の実際の様子を画像として取り込むことも可能なので、計画地に家を建てた様子をリアルに表現できます。

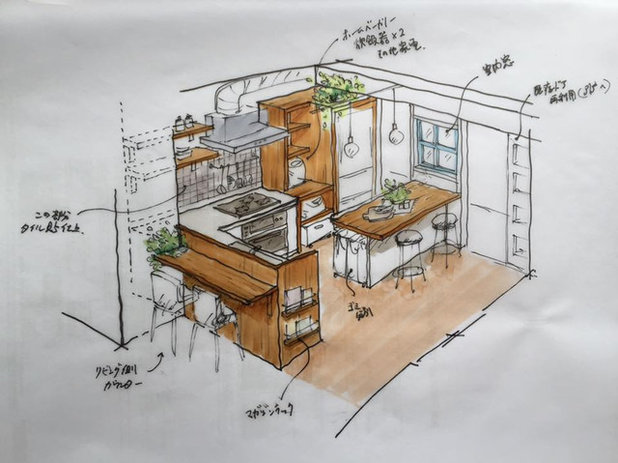

パースでは人や家具を具体的に配置し、素材の色や質感まで表現することができるので、かなり具体的なイメージを固められます。例えば、外観の色で迷ってしまったときなどには、同じ構図の外観に違う配色を施し、イメージを確定させるために使うこともあります。

○模型とパースの違い

ここまでで、模型とパースの違いは、ご理解いただけたと思います。そのツールを利用する建築家側からいえば、模型は立体的に理解していただくために用い、パースは場面を印象的に理解してもらううために使うことになります。どちらをどの場面で用いるかは、建築家の考え方によります。

ここまでで、模型とパースの違いは、ご理解いただけたと思います。そのツールを利用する建築家側からいえば、模型は立体的に理解していただくために用い、パースは場面を印象的に理解してもらううために使うことになります。どちらをどの場面で用いるかは、建築家の考え方によります。

○どちらにも専門家がいる

模型・パースのどちらにも、その制作を生業とする専門家がいます。とくにCGに関しては専門的な知識が必要となるため、建築家も依頼している場合が多いでしょう。もしご自宅の完成模型や外観のCGを欲しい場合には、建築家に相談すれば制作してもらえるはずです。

費用は1/100サイズの模型ならば、約5〜10万円。CGは5〜12万円程度ではないかと思います。

模型・パースのどちらにも、その制作を生業とする専門家がいます。とくにCGに関しては専門的な知識が必要となるため、建築家も依頼している場合が多いでしょう。もしご自宅の完成模型や外観のCGを欲しい場合には、建築家に相談すれば制作してもらえるはずです。

費用は1/100サイズの模型ならば、約5〜10万円。CGは5〜12万円程度ではないかと思います。

○模型やパースをつくる理由・つくらない理由

つくる理由は提案するプランを、依頼者に理解してもらううためです。つくらない理由があるとすれば、それらをつくらなくても提案内容をご理解いただける自信があるか、依頼者にその見識があると判断しているかでしょう。

あるいは計画案を作成依頼した際の、依頼者と建築家との関係にもよるかもしれません。すでに正式に設計を依頼する旨を伝え、建築家も了解したうえで計画案をつくる場合と、依頼するかどうかは不明の状態で、ほかの建設会社やハウスメーカーにも提案を求めているような場合とでは、力の入れ方も違うかもしれません。依頼者が最上級の提案を受けたいのならば、それを望んでいることを全力で伝える必要があると思います。

つくる理由は提案するプランを、依頼者に理解してもらううためです。つくらない理由があるとすれば、それらをつくらなくても提案内容をご理解いただける自信があるか、依頼者にその見識があると判断しているかでしょう。

あるいは計画案を作成依頼した際の、依頼者と建築家との関係にもよるかもしれません。すでに正式に設計を依頼する旨を伝え、建築家も了解したうえで計画案をつくる場合と、依頼するかどうかは不明の状態で、ほかの建設会社やハウスメーカーにも提案を求めているような場合とでは、力の入れ方も違うかもしれません。依頼者が最上級の提案を受けたいのならば、それを望んでいることを全力で伝える必要があると思います。

○手描きのスケッチ

スケッチとは、建築家が頭の中に描いたイメージ図のようなもの。少なくとも、私の場合はそうです。絵が得意なわけではないので、積極的に依頼者にお見せすることはありませんが、それが伝わりやすいと思えば、提案する際に盛り込むこともあります。絵の上手な建築家は、積極的にスケッチを描き提案されることもあるでしょう。

スケッチとは、建築家が頭の中に描いたイメージ図のようなもの。少なくとも、私の場合はそうです。絵が得意なわけではないので、積極的に依頼者にお見せすることはありませんが、それが伝わりやすいと思えば、提案する際に盛り込むこともあります。絵の上手な建築家は、積極的にスケッチを描き提案されることもあるでしょう。

○3D間取り図

平面をーから立体で描き、CGで家の空間をつくり上げてしまうソフトがあります。そこで描かれた間取りが「3D間取り図」です。家具や設備機器類を配置することは勿論、建物内部を歩き回ることも可能です。フリーソフトもあるので、少し勉強すれば誰でもご地震の家を描くことができます。

このツールを利用したプレゼンは、依頼者にとっては面白く、興味を惹くものとなるでしょう。紙に書いた平面図と立体模型、それにCGを一つに合わせたような魅力的なツールで、これからのプレゼン・ツールの主流となっていくかもしれません。

Houzz Proの「3Dフロアプランナー」をチェックする

平面をーから立体で描き、CGで家の空間をつくり上げてしまうソフトがあります。そこで描かれた間取りが「3D間取り図」です。家具や設備機器類を配置することは勿論、建物内部を歩き回ることも可能です。フリーソフトもあるので、少し勉強すれば誰でもご地震の家を描くことができます。

このツールを利用したプレゼンは、依頼者にとっては面白く、興味を惹くものとなるでしょう。紙に書いた平面図と立体模型、それにCGを一つに合わせたような魅力的なツールで、これからのプレゼン・ツールの主流となっていくかもしれません。

Houzz Proの「3Dフロアプランナー」をチェックする

プレゼン・ツールの種類や使い方をご紹介いたしましたが、大切なことは種類ではなく、伝え方なのだと思います。建築家の考えた最良の計画案を、どのように説明すればご理解いただけるのか—、ということを考えた上で、使い分けていると言うことを知り、その上で建築家の想いや考え方をご理解いただくことが、プレゼンにとって一番大切なことなのです。

おすすめの記事

Houzzツアー (お宅紹介)

家族のプライベート空間を快適に。アウトドアとスカンジナビアをミックスした美しい店舗併用住宅

文/藤間紗花

建築設計事務所を主宰する建築士が、マイホームとして建てたカフェ併用住宅。アウトドアスタイルとスカンジナビアスタイルをミックスさせたデザインや、パブリックスペースとプライベートスペースを上手に分けるコツなどについて伺いました。

続きを読む

家づくりのヒント

建築中の雨はどこまで気にしたらいい?建主が知っておきたい雨と工事の関係

文/安井俊夫

雨で工事中の建物が濡れてしまった!大丈夫なの?と慌てる前に。知っておきたい情報をご紹介します。

続きを読む

家づくりのヒント

住まいをさりげなく守る、軒と庇

文/安井俊夫

軒と庇。その存在は知っていても、違いも分からないし、よく考えたこともないという方は、意外と多いかもしれません。ですが住宅を住みやすくするためには、そのどちらの存在も意外と大切です。そんな軒と庇の役割や違いについて、お話します。

続きを読む

家づくりのヒント

家を建てるための流れを知り、上手にスケジュールを立てよう

文/荒木康史

家づくりには様々なステップがあります。流れを把握し、余裕のあるスケジュールを立てて進めていくことで、理想の住まいにスムーズに近づけます。

続きを読む

顧客とのコミュニケーション

住まいづくりで問題視されているウッドショック。2022年現在の状況は?

文/安井俊夫

既に多くの方が、“ウッドショック”という言葉をご存じかと思います。日本国内で問題視されている、現在のウッドショックの影響を知り、ご自身の新築・改築計画へのアプローチを考えましょう。

続きを読む

新築

移住希望者必見!ゆかりのない土地で、地域をよく知る建築家と叶えた家づくり

文/永井理恵子

移住先に選んだのは、栃木県那須塩原市、宮崎県日向市、沖縄県うるま市。3つの家族が慣れない土地で家づくりをどのように成功させたのでしょう?

続きを読む

エコ・サステナブル

ZEHビルダー・ZEHプランナーとは?建築家が解説する、役割・登録区分・補助金について

文/安井俊夫

ZEH住宅とはどんな家? 誰に依頼すればいいの? 補助金がもらえるってホント? そんな疑問に、ZEHビルダーの建築家がお答えします。

続きを読む