コメント

年始だからこそ向き合いたい、縁起物や正月用品の整理心得

きちんと準備をして正月を迎えられたものの、片付け方に迷って溜め込んでいるものはありませんか? 正しい処分のしかたを知って、すっきりと新年をスタートしましょう。

栗原晶子|Akiko Kurihara

2023年1月3日

フリーの編集&ライターとしてインテリア誌やハウジング誌を中心に取材・執筆活動する傍ら、NPO法人ハウスキーピング協会認定の整理収納アドバイザーとして、コラムの連載やセミナーの企画に携わる。暮らしがラクに楽しくなる、整理収納アイデアを研究・発信中です。

また、エンタメ好きとして演劇や映画に関するライティングも手がけています。

フリーの編集&ライターとしてインテリア誌やハウジング誌を中心に取材・執筆活動する傍ら、NPO法人ハウスキーピング協会認定の整理収納アドバイザーとして、コラムの連載やセミナーの企画に携わる。暮らしがラクに楽しくなる、整理収納アイデアを研究・発信中です。... もっと見る

新しい年のはじまり。みなさんはどのような年を迎えましたか?しっかりと目標や計画を立て、邁進する人、流れに身をまかせ、マイペースで進む人、さまざま思いでスタートを切られたことでしょう。どちらにしても今年こそは、すっきり風通しのよい暮らしを目指したいと考える人は多いはず。この記事では、年始から整理に困ってしまったり、実は溜め込んでしまったりしがちなものに目を向け、その整理の心得をお伝えします。

この機会にお守りをチェック

神社や寺、寺院などに行き、一年の無事を祈願する初詣。毎年同じ場所に参詣する人もいれば、その年ごとに各地の有名な参詣スポットを初詣ツアーで訪れるのが恒例という人もいることでしょう。

初詣に行く前にチェックしたいのが、古札やお守りです。前年に詣でた際にいただいたお札やお守りは、初詣の際に古札納め所に納めましょう。これらは神社でお焚き上げしていただけます。

ありがちなのが、前年より前の古いお札やお守りを手もとに溜め込んでいること。「詣でに行かず、返納する機会を逃した」、「いただきもののお守りなので捨てづらい」といった理由があるようです。

今年は、参詣前に引き出し、箱や缶の中、財布やバッグにつけたままのものを今一度確認して、持参しましょう。なお、古札納め所は一年中受け付けているところもありますので、初詣に限らず御礼参りの機会をつくって、お守りは溜め込む前に納めましょう。

神社や寺、寺院などに行き、一年の無事を祈願する初詣。毎年同じ場所に参詣する人もいれば、その年ごとに各地の有名な参詣スポットを初詣ツアーで訪れるのが恒例という人もいることでしょう。

初詣に行く前にチェックしたいのが、古札やお守りです。前年に詣でた際にいただいたお札やお守りは、初詣の際に古札納め所に納めましょう。これらは神社でお焚き上げしていただけます。

ありがちなのが、前年より前の古いお札やお守りを手もとに溜め込んでいること。「詣でに行かず、返納する機会を逃した」、「いただきもののお守りなので捨てづらい」といった理由があるようです。

今年は、参詣前に引き出し、箱や缶の中、財布やバッグにつけたままのものを今一度確認して、持参しましょう。なお、古札納め所は一年中受け付けているところもありますので、初詣に限らず御礼参りの機会をつくって、お守りは溜め込む前に納めましょう。

ところで、新たにいただいたお札をどうするか、悩んだことはありませんか。最近はインテリアになじみやすい神棚や、簡単に壁に取り付けられる棚もあります。本格的なお供えができなくても、目線より上、南向きまたは東向きに祀るというように、暮らしのなかで実現できる範囲で飾るという考え方でいいようです。神棚の周りを整えたり、清潔にしたり、一年の始めに改めて気持ちを向けてみることで、風通しのよい暮らしのための心がまえができるのです。

松飾りの外し方、捨て方

お正月飾りは、松の内か過ぎるタイミングで外すとされており、一般的に関東では1月7日まで、関西では1月15日までといわれています。門松やしめ縄も同様です。これらも神社に納めると、お清めの後に焚き上げてくれます。近くの神社に確認し、行事に合わせて持参するといいでしょう。

場所や時間的な条件で難しい場合は、自治体のルールにのっとり、通常のゴミとして廃棄します。縁起物の扱いに躊躇するかもしれませんが、外した松飾りは使命を終えたものです。無造作に残されて埃をかぶるようなことはむしろ望ましくありません。和紙で包み塩でお清めして捨てる、紙袋に入れて中身が見えないようにするなど、ちょっとした配慮を加えれば、後ろめたい気持ちが軽減して、しかるべきタイミングで処分することができます。

お正月飾りは、松の内か過ぎるタイミングで外すとされており、一般的に関東では1月7日まで、関西では1月15日までといわれています。門松やしめ縄も同様です。これらも神社に納めると、お清めの後に焚き上げてくれます。近くの神社に確認し、行事に合わせて持参するといいでしょう。

場所や時間的な条件で難しい場合は、自治体のルールにのっとり、通常のゴミとして廃棄します。縁起物の扱いに躊躇するかもしれませんが、外した松飾りは使命を終えたものです。無造作に残されて埃をかぶるようなことはむしろ望ましくありません。和紙で包み塩でお清めして捨てる、紙袋に入れて中身が見えないようにするなど、ちょっとした配慮を加えれば、後ろめたい気持ちが軽減して、しかるべきタイミングで処分することができます。

使い切れない紙ものはどうする?

かさばらないものなのであまり気にせず、実は溜め込んでしまいがちなものに、ぽち袋があります。お正月に親類縁者にお年玉を配るために使用したぽち袋は、多めに購入して余ってしまうこともよくあります。干支がメインで描かれているものは、そのままとっておいても次の年には使えません。さすがに干支が一回りするまで保管するとは考えにくいですよね。通年使えるものの場合でも、紙は劣化しますので、溜め込まないことをおすすめします。きれいな絵柄のものなら、会費を払う、心づけを払うといったお金のやりとりをする際に使うこともできそうです。

余りを管理する際は、次にどのタイミングで使用できるかをしっかりイメージして、必要なときにすぐに取り出せるところに保管しておくようにしましょう。

かさばらないものなのであまり気にせず、実は溜め込んでしまいがちなものに、ぽち袋があります。お正月に親類縁者にお年玉を配るために使用したぽち袋は、多めに購入して余ってしまうこともよくあります。干支がメインで描かれているものは、そのままとっておいても次の年には使えません。さすがに干支が一回りするまで保管するとは考えにくいですよね。通年使えるものの場合でも、紙は劣化しますので、溜め込まないことをおすすめします。きれいな絵柄のものなら、会費を払う、心づけを払うといったお金のやりとりをする際に使うこともできそうです。

余りを管理する際は、次にどのタイミングで使用できるかをしっかりイメージして、必要なときにすぐに取り出せるところに保管しておくようにしましょう。

ルールを決めればかさばらない

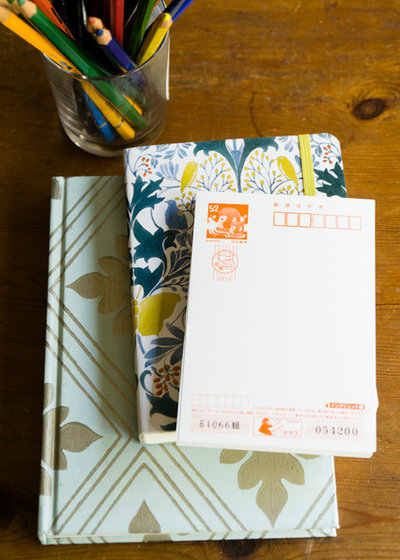

年賀状も年始に増える紙もの類の一つです。年内に投函する派の方は、年賀はがきを書く際にすでに一度、これまで受け取ったものは整理済みなのではないでしょうか。保管期間を決め、年ごとに束ねたり、人別にまとめるなど、ルール化するのが有効です。

年明けに届く年賀はがきは、案外松の内が過ぎても、一枚、また一枚と追加で届く場合もあるので、なかなかまとまりません。15日頃を目途にその年のはがき整理をするとよいでしょう。次年度に確認しやすいよう、分類しておきましょう。

また、スキャナーやアプリを使用して、データで管理する方法もあります。

年賀状も年始に増える紙もの類の一つです。年内に投函する派の方は、年賀はがきを書く際にすでに一度、これまで受け取ったものは整理済みなのではないでしょうか。保管期間を決め、年ごとに束ねたり、人別にまとめるなど、ルール化するのが有効です。

年明けに届く年賀はがきは、案外松の内が過ぎても、一枚、また一枚と追加で届く場合もあるので、なかなかまとまりません。15日頃を目途にその年のはがき整理をするとよいでしょう。次年度に確認しやすいよう、分類しておきましょう。

また、スキャナーやアプリを使用して、データで管理する方法もあります。

季節使い、通年使いを考える

このほかにも、正月用に購入した祝箸や、テーブルコーディネート用の材料で余りが出た分は、使い切るか、別の用途を考えます。また、これまで年始しか使わなかった道具、例えば重箱や和食器を、年に一度しか使わないモノから、通年使うモノへと扱いを変えてみるのもいいでしょう。

溜め込まず、モノを活かす暮らしへ。風通しのいい暮らしのために、今年から始めてみませんか。

こちらもあわせて

手持ちの器と身近な小道具でしつらえる、お正月のテーブル

このほかにも、正月用に購入した祝箸や、テーブルコーディネート用の材料で余りが出た分は、使い切るか、別の用途を考えます。また、これまで年始しか使わなかった道具、例えば重箱や和食器を、年に一度しか使わないモノから、通年使うモノへと扱いを変えてみるのもいいでしょう。

溜め込まず、モノを活かす暮らしへ。風通しのいい暮らしのために、今年から始めてみませんか。

こちらもあわせて

手持ちの器と身近な小道具でしつらえる、お正月のテーブル

おすすめの記事

キッチンの記事

家事をストレスフリーに! キッチンカウンター下収納の使い方と収納アイデア

オープンタイプのキッチンが人気の今、キッチンカウンター下収納はその後の使いやすさを左右する重要な検討事項です。種類別カウンター下収納の特徴を参考に、家族が使いたくなるキッチンまわりをつくりましょう。

続きを読む

トイレ・洗面所の記事

家じゅうのタオルやシーツをすっきり収納。リネンクローゼットのすすめ

バスまわりやベッドまわりのリネン、ストックも含めてどこにしまっていますか? 点在させるのではなく1ヶ所にまとめる、リネン専用の収納庫があると便利です。

続きを読む

小さな住まい

幅や間口の狭い部屋を快適に使う13のアイデア

幅や間口の狭い部屋は使いにくいものと思い込んでいませんか? 家具の選び方や配置、色使いで、実際よりも広く使いやすい空間を作り出すことができます。

続きを読む

片付け・収納・家事

収納を考えるよい機会。衣替えをしながら、クローゼットの中身も見直しましょう

衣替えを済ませた方もこれからの方も、洋服の収納法やクローゼットの使い方、この機会に見直してみませんか。

続きを読む

片付け・収納・家事

調味料とスパイスの収納アイデア・実例30選

調味料やスパイスを美しく、しかも使いやすく整理整頓・収納すれば、見た目だけでなく無駄を防ぎ、調理や掃除の時短にもつながります。

続きを読む